Wer heute ein Wurstbrot isst oder ein Schnitzel brät, denkt selten daran, wie anfällig unsere Nutztiere einst für gefährliche Seuchen waren – und wie eng das Leben von Mensch und Tier miteinander verwoben war. In Zell im Harmersbachtal tobten zwischen dem späten 19. Jahrhundert und der Nachkriegszeit Krankheiten, die nicht nur das Vieh dahinrafften, sondern auch Menschenleben forderten.

Die Maul- und Klauenseuche war der Dauerbrenner unter den Tierseuchen – hartnäckig wie ein schlechter Ruf. In Zell beherrschten drei Brüder das Viehgeschäft: Salomon, Moses und Moritz Kassewitz. Moses hatte das Pech, sein Vieh im Gasthof Raben einzustellen, als 1883 die Maul- und Klauenseuche ausbrach. Am 9. Februar wurde der Stall gesperrt – „bis auf weiteres“. Wer trotzdem Kontakt zu den Tieren hatte, musste Schuhe und Kleidung mit Karbolsäurelösung desinfizieren. Das Vieh durfte zwar nach 14 Tagen mit Gesundheitszeugnis wieder raus. Aber erst am 23. September 1890, nach über sieben Jahren, wurde die allgemeine Sperre für Zell aufgehoben.

Spiel ohne Sieger

Doch bereits 1890-91 grassierte die Seuche erneut, diesmal im Badischen Hof bei Gustav Kern. Es folgte ein endloses Katz-und-Maus-Spiel: 1896 Oberharmersbach, 1898 Nordrach, 1899 bei Metzger Fischer, 1911 wieder in Zell, 1920 bei Jakob Riehle im Zinken Neuhausen, 1926 eine Seuchenwelle und 1937 ein heftiger Ausbruch, eingeschleppt aus dem Elsass.

Sperrzonen mit Schlupflöchern

Die Bekämpfung glich einem Feldzug mit Sperrbezirken von drei Kilometern und zehntägiger Quarantäne für Handelsvieh, die „allerdings meist umgangen wurde“. Nach 1988 blieb Deutschland 37 Jahre MKS-frei, bis im Januar 2025 Wasserbüffel in Brandenburg das Ende markierten. Seit März 2025 gilt Deutschland wieder als MKS-frei.

Sonnenwirt Beck und die ewigen Backsteinblattern

Den Sonnenwirt Beck suchte der Rotlauf mit seinen „Backsteinblattern“ heim, eine Seuche, die auch Menschen bedrohte. Beck erlebte das Drama dreimal: 1872, 1887 und 1889. Ein perfides Muster: Die Seuche wurde für erloschen erklärt und kehrte prompt zurück. Die Behandlung war primitiv: Tiere schlachten, Fleisch abkochen. Erst ab 1902 gab es eine Serumimpfung mit begrenzter Wirksamkeit. Die bizarre Simultanimpfung mit Serum und lebenden Rotlaufkulturen hielt sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt, wie verzweifelt man nach Lösungen suchte. Erst aktive Impfstoffe und Penicillin machten die Krankheit nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutungslos.

Das gefährlichste aller Biogifte

Eine Krankheit, die selbst hartgesottene Veterinäre das Fürchten lehrte, war der Milzbrand – ein Erreger, der zu den gefährlichsten Biogiften zählt und jahrzehntelang in Sporen überleben kann. Am 29. Dezember 1886 erwischte er Zell, mitten in der Weihnachtszeit. 1903 traf es dann Metzger Josef Damm und Anton Harter in Unterharmersbach.

Dramatische Bekämpfung auf dem Wasenplatz

Die Bekämpfung war ein Drama für sich: Stallsperre, Kadaver auf dem Wasenplatz unter einem Meter Erde vergraben, mit schwarzem Kalk desinfiziert und ein Warnschild aufs Grab – als müsste man auch die Toten noch vor den Lebenden warnen. Die Prozedur musste im Spätherbst wiederholt werden, offenbar traute man dem ersten Versuch nicht.

Sporadischer Gast mit dunkler Vergangenheit

Milzbrand blieb ein sporadischer Gast, der besonders gerne in den Kriegsjahren 1915 und 1916 vorbeischaute – als hätten die Menschen nicht schon genug Probleme gehabt. Noch 2021 trat ein Fall in Oberbayern auf, man sollte also nicht meinen, die Gefahr sei verschwunden. Pikant: Anthrax wurde in Kriegen als Biowaffe eingesetzt und schlummert noch heute in Versuchslaboren. Seit 2014 ist Deutschland milzbrandfrei, aber bei einem Erreger, der Jahrzehnte überdauert, ist das nur eine Momentaufnahme.

Die Mutter aller Seuchen

Die Tuberkulose war wahrscheinlich die am meisten verbreitete Infektionskrankheit bei Mensch und Tier – die Mutter aller Seuchen, könnte man sagen. Hauptansteckungsquellen für den Menschen waren neben Personenkontakten infizierte Kuhmilch, besonders wenn sie roh verzehrt wurde. Drei Erreger vom Tier spielten die Hauptrollen: Rinder-, Schweine- und Geflügeltuberkulose. Ein tödliches Trio, das die Menschen ahnungslos begleitete.

Freiwillige Ignoranz

Die Bekämpfung war freiwillig, was bei einer ansteckenden Krankheit etwa so sinnvoll wie freiwillige Verkehrsregeln ist. Beim Rind nannte man sie auch „Perlsucht“ wegen perlförmiger Verkalkungen an Lunge, Brustfell und im Bauchraum – ein fast poetischer Name für eine tödliche Krankheit. Fleischbeschauer unterschieden zwischen Perlsucht und Tuberkulose, um wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Im Krieg 1915 nahm man es ohnehin nicht so genau: Därme durften verwendet werden, nur die verkästen Lymphknoten mussten beseitigt werden. Krieg macht offenbar auch bei Gesundheitsvorschriften erfinderisch.

Zeller Verweigerungshaltung par excellence

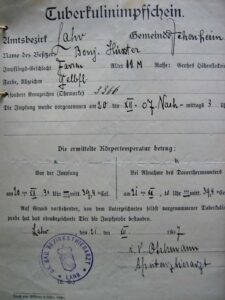

1935 wurde schließlich moniert, dass in Zell keine einzige Meldung zum freiwilligen Tuberkulose-Tilgungsverfahren eingereicht worden war. Null. Nada. Nichts. Eine Verweigerungshaltung, die selbst bei Zeller Verhältnissen bemerkenswert war. Die Diagnose erfolgte durch Tuberkulinisierung. Dabei wird Tuberkulin in die Haut injiziert, worauf infizierte Tiere mit einer allergischen Schwellung reagieren. Impfung und Behandlung waren verboten, nur die Erkennung war erlaubt.

Tödliches Eisbärenfleisch

1930 starben in Radolfzell mehrere Personen nach dem Genuss von Eisbärenfleisch an Trichinose, einer gefährlichen Wurmerkrankung. Trotzdem wurde eine Trichinenschau in Zell als „nicht erforderlich“ erachtet. Erst 1934 wurde sie verpflichtend eingeführt und ausschließlich den approbierten Tierärzten übertragen. Schweine, Hunde, Wildschweine, Bären, Füchse, Sumpfbiber und Dachse mussten fortan nach der Schlachtung untersucht werden – eine Regelung, die bis heute gilt. Wenngleich Hunde, Katzen und Füchse in Deutschland nicht mehr geschlachtet werden dürfen und ihr Fleisch folglich auch nicht mehr in den Fleischtheken liegt.

Grüne Schilder und fromme Wünsche

Weitere Seuchen plagten die Zeller Landwirtschaft mit schöner Regelmäßigkeit. Die Brucellose sorgte bei Rindern für seuchenhaftes Verkalben und steckte besonders Tierärzte und Tierhalter an, die in engen Kontakt mit den Tieren kamen. Ältere Mitbürger erinnern sich noch an das stolze grüne Schild an der Stalltür: „Tuberkulose- und Brucellose frei“ – ein Gütesiegel, das heute selbstverständlich geworden ist. 2021 wurde Brucellose letztmalig bei einem Schwein diagnostiziert.

Die ansteckende Blutarmut erwischte 1930 ein Pferd im Erzbach bei Biberach und verschwand erst 2020 endgültig aus Deutschland. Kurios war die Trichomoniasis, die 1910 erstmals im Zeller Ratsprotokoll als „Bläschenausschlag“ auftauchte – ein verharmlosender Name für eine Krankheit, die durch den Einzeller Trichomonas foetus Fertilitätsstörungen und Fehlgeburten verursachte. Seit 2004 ist auch sie in Deutschland Geschichte.

Späte systematische Bekämpfung

Die systematische Bekämpfung von Nutztierkrankheiten kam erst spät in Gang: und erstreckte sich hauptsächlich auf seuchenhaftes Verkalben, Dasselfliegenbekämpfung (in Zell glücklicherweise selten), ab 1942 Pflichtimpfung der Schweine gegen Rotlauf und Schweinepest bei Verdachtsfällen sowie die Tuberkulinisierung der Rinder.

Erfolg durch Impfungen

Noch nach dem Zweiten Weltkrieg blieben Seuchen ein Problem, doch Impfungen zeigten endlich Erfolg. Die Wissenschaft hatte gesiegt. Heute wissen wir: Auch die Masern beim Menschen gäbe es längst nicht mehr, wenn sich mehr Leute impfen ließen. Doch selbst bei heutiger Aufgeklärtheit bleibt das – wie schon damals – leider nur ein frommer Wunsch. Manche Probleme scheinen zeitlos zu sein.

Quellen:

Stadtarchiv Zell am Harmersbach:

VII. Landwirtschaft, Tierzucht, Veterinärwesen

Akten VII. 3. Tierzucht Nr. 1

(1885-1930)

Akten VII. 4. Veterinärwesen Nr. 3 (1882-1902)

Akten VII. 4. Veterinärwesen Nr. 4 (1872-1908)

Gedruckte Quellen:

Virchow, Rudolf: „Die Lehre von den Trichinen“, Berlin 1866

Deutsches Tierärzteblatt, Februar 2024