»Holz hat mich schon immer fasziniert«, schmunzelt Zimmerermeister Thomas Lehmann, wenn er von dem Werkstoff spricht, mit dem er tagtäglich arbeitet. »Holz strahlt Wärme aus«, strahlt auch der 56-Jährige, »und es sorgt für ein ganz besonderes Raumklima.«

In Oberharmersbachs Zuwälder Tal hat der dort auch Geborene seinen Handwerksbetrieb der Zimmerei und Holzbautechnologie. Von der Planung bis zur Ausführung entsteht hier Vielfältiges, von Neubauten bis hin zu Möbeln. »Wir machen auch Dachstühle von Alt- und Neubauten, Dachsanierungen, aber wir kümmern uns beispielsweise genauso um Innenausbauten, bauen auch Treppen und Fenster ein«, erzählt Lehmann.

Wie man Restaurator wird

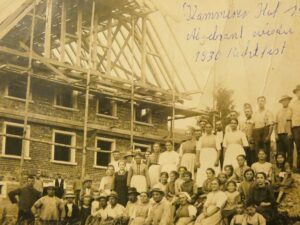

Anno 1999/2000 ließ er sich zudem zum staatlich geprüften Restaurator ausbilden, in der Propstei Johannesberg am Deutschen Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege in Fulda. Schuld daran war der historische Fürstenberger Hof in Unterharmersbach. Oder besser gesagt: dessen Brand. Denn im Anschluss an das Unglück war Lehmann ein Jahr lang – 1992/1993 – als Vorarbeiter für die Zimmerarbeiten zuständig. »Da musste ich mich natürlich mit der Technik von früher beschäftigen, um den ursprünglichen Zustand so original wie möglich herstellen zu können«, erzählt er.

Erschwerend stellte sich heraus: »Vor 100 oder 200 Jahren hatte jeder Zimmermann seinen eigenen Stil.« Dies alles beeindruckte den damaligen Zimmerergesellen derart, dass er sich in diesem Fachgebiet weiterbildete.

Die Worte »Zimmerer« respektive Zimmerin sowie »Zimmer« gehen auf das mittelhochdeutsche »zimber« und das althochdeutsche »zimbar« zurück. Das bedeutete »Bauholz« und davon abgeleitet »Bau«.

Weißtanne auch heute wieder im Trend

Bauholz als nachwachsenden Rohstoff gab es im Schwarzwald – wie der Name bereits nahelegt – schon immer genug. »Vor allem die Weißtanne lieferte hier in der Region die Grundlage für das Bauen und Wohnen der Menschen«, weiß Thomas Lehmann und erklärt: Ganz früher bestanden in den Bauernhäusern die Eckpfosten sowie sonstige die Hauptlast tragende Elemente vorwiegend aus Eichenholz. Das aber war teuer. Daher ging man auch hier auf Tanne über, ist doch auch die sehr witterungsfähig, überdies harzt sie nicht.

Zudem achtete man im Hinblick auf Witterungseinflüsse auf einen konstruktiven Holzschutz mit viel Dachüberstand. »Einem Zimmermann tut das manchmal weh, dass die modernen Häuser kaum oder keinen schützenden Dachüberstand mehr haben«, Thomas Lehmanns Lächeln ist jetzt ein schmerzliches.

Schon beim Fällen der für den Hausbau bestimmten Bäume legte man früher den Grundstock für die spätere Haltbarkeit: Die Tanne wurde im Winter geschlagen, wenn sie nicht im Saft stand, idealerweise im Christmonat, dem Dezember, und zwar im alten Mond. Beim Holzeinschlag auf den Stand des Mondes zu achten sei beileibe kein Aberglaube, »aber in den Mengen, in denen Holz heutzutage benötigt wird, ist das aus wirtschaftlichen Gründen natürlich nicht mehr machbar.« Konservierung durch Rauch.

Früher direkt im Wald, heute nach DIN

Ganz früher, so berichtet Thomas Lehmann weiter, schlugen die Zimmerleute die bereits gefällten und entrindeten Bäume von Hand mit dem Breitbeil zu, »wie man damit arbeitet, habe ich in der Ausbildung zum Restaurator selbst gelernt.« Wobei das Behauen direkt im Wald erfolgte. Andernfalls hätte man die enormen Abfallmengen, die dabei entstanden, aufwändig von der Baustelle entsorgen müssen.

Nach dem Behauen blieb das Holz eine Weile im Wald sitzen, es musste trocknen. »Oftmals wurde das Holz aber auch ganz nass – also frisch – verarbeitet«, weiß der Restaurator, »dann war es aber besonders anfällig für den Holzwurm, heutzutage darf man nur noch trockenes Holz verarbeiten.« Das wird in einer Trockenanlage schließlich auf über 70 Grad Celsius erhitzt, um Schädlinge abzutöten. Feuchtemessgeräte sorgen für einen den DIN-Vorschriften gemäßen Trockengrad bei allen tragenden statischen Bauteilen.

In vergangenen Jahrhunderten hingegen waren es die Rauchküchen in den Bauernhäusern, die Schädlingen den Garaus machten: Der die Küche schwärzende Rauch der kaminlosen, offenen Feuerstellen ging buchstäblich durch die Decke und konservierte das Holz. »Das wurde durch den Rauch glashart, das kann man sich gar nicht vorstellen«, so Thomas Lehmann. Nicht vorstellbar allerdings auch die Bedingungen für die Frauen, die hier arbeiteten.

Aufriss im Maßstab 1:1

An einem so großen Gebäude wie dem Fürstenbergerhof arbeiteten 20 bis 30 Zimmerer bis zu zwei Jahre lang. »Das Bauen war früher sehr aufwändig«, konstatiert der Oberharmersbacher denn auch, »heutzutage setzt man Maschinen und EDV ein.«

Das längst rationelle Arbeiten fängt bereits bei der Konstruktion an. In seiner Ausbildung hat Thomas Lehmann noch gelernt, wie man den Plan eines Hauses auf einem entsprechend riesigen, ebenen Bretterboden eins zu eins (!) »aufreißt«, also aufzeichnet, und wie man Modelle baut. Mit einem besonderen Augenmerk auf die Knotenpunkte – also darauf, die Verbindungen zwischen den einzelnen Holzelementen richtig herzustellen. Sein heutzutage 30-jähriger Sohn hingegen, ebenfalls Zimmerer, »hat von Anfang an mit dem Computer geschafft.«

Auch Thomas Lehmann selbst arbeitet bei Planung und Konstruktion längst digital. Der fertig gestellte digitale Aufriss wird an die Abbundanlage geschickt, wo die einzelnen Holzelemente maßgenau zugeschnitten werden, »früher war das höchste Zimmermannskunst.«

Andererseits wurde ein Stamm zum Bauen verarbeitet, wie er gewachsen war: am einen Ende dick, am anderen Ende dünn, und oftmals – zwecks Arbeitsersparnis – lediglich an zwei Seiten behauen. Heute sieht man bei sehr alten Häusern nicht selten »durchhängende« Dächer, die unter anderem dieser Verarbeitung geschuldet sind.

Schäden vorbeugen

Aus seiner langjährigen Erfahrung heraus liegt dem Zimmerermeister die Früherkennung von Schäden am Haus sehr am Herzen. »Beim Auto muss man den TÜV machen, aber beim Haus macht man gar nichts«, bedauert er. Ließe man sein Haus hingegen regelmäßig – »alle paar Jahre« – von einem Fachmann begutachten, könne man sehr viel Geld sparen.

Zumindest solle man vorbeugen, indem man die Dachrinne durchweg sauberhalte, »damit da alles abläuft und nichts verstopft ist.« Ebenso gelte es, die Dachfläche stets im Blick zu haben und verrutschte oder schadhafte Ziegel sofort auszubessern. Beides führt andernfalls »im Laufe der Zeit zu enormen und entsprechend teuren Schäden.«

Biblisches Handwerk

Der Bibel zufolge soll das Jahrtausende alte Handwerk des Holzbaugewerbes auch von Josef von Nazareth, Jesu »Nährvater«, ausgeübt worden sein.

Zimmerer und Zimmerin fertigen, errichten und reparieren Bauwerksteile wie Dachkonstruktionen, Fachwerk, Balkone und Veranden, Innenausbauten als auch ganze Bauwerke aus Holz. Eine Blütezeit dieses Handwerks war das Mittelalter, als große städtische Prestigebauten aus Fachwerk entstanden, was mit kompliziertesten Konstruktionsaufgaben verbunden war. Talentierte Zimmerermeister bildeten sich häufig zu Baumeistern weiter.