»Ich habe sehr viele Erinnerungen an den für mich als Kind riesengroßen Brennofen. Und an den geheimnisvollen Tonkeller, wo man Ton auf bereitete, der Keller war dunkel und roch erdig, nach Ton und Lehm«, sagt Johann Schreiber. »Und auf dem Speicher die vielen Kachelformen und Modelle. Und natürlich die Erinnerung an meinen Vater, wie er an der Töpferscheibe saß.«

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privatWenn der 79-Jährige Johann Baptist Schreiber vom Geschehen sowohl in Zells Hinterer Kirchgass – wo sich die alte Werkstatt befand – sowie in der Nordracher Straße mit der vom Vater 1930 errichteten, größeren Werkstatt erzählt, spürt man seine tiefe Verbundenheit mit dem Hafnerhandwerk. Was nicht von ungefähr kommt. Denn er entstammt der altehrwürdigen Hafnerfamilie Schreiber, deren Wurzeln über sechs Generationen hinweg bis ins 18. Jahrhundert reichen. Und auch ihm selbst lag dieser Beruf im Blut.

Zum einen töpferte ein Hafner auf einer Scheibe irdenes oder feuerfestes Gebrauchsgeschirr aus Ton oder Lehm. Diese sogenannten Häfen wurden getrocknet, mit Glasur versehen und bei hohen Temperaturen gebrannt.

Im Zeller Storchenturmmuseum ist beispielsweise von Johann Schreibers Großvater gefertigtes Geschirr zu sehen – unter anderem Schüsseln, die am Rand mit einem vertieften Abschluss versehen waren. In diese Vertiefung konnte ein Draht gelegt und die Schüssel durch diesen gebunden werden, wenn sie beim Hantieren in der Küche einen Sprung bekommen hatte. So blieb sie weiterhin gebrauchsfähig. Ein Wegwerfen und Neukaufen schließlich konnten sich arme Leute nicht leisten. Stattdessen brachte man das schadhafte Teil zum Drahtbinder, im Volksmund auch Häfeleflicker genannt, »das war damals ein eigenständiger Beruf«, erläutert Schreiber.

An der Töpferscheibe des Urgroßvaters

Als Schüler drehte er an der Töpferscheibe seines Zeller Urgroßvaters seine ersten »Häfele – kleine Becherchen und so«, schmunzelt der Senior. Dazu galt es, mit dem Fuß das große Schwungrad stetig anzutreiben, damit sich die Töpferscheibe drehte. »Durch das ewige Antreiben war bei meinem Urgroßvater das rechte Bein etwas länger als das linke.« Die nächste Generation von Töpferscheiben wurde mit einem Elektro-Motor angetrieben, heutzutage werden sie elektronisch gesteuert.

Johann Schreibers Vater Emil grub die zum Töpfern benötigte Lehmerde noch selbst – in der unmittelbaren Umgebung Zells, wie beispielsweise im heutigen Wohngebiet »Ziegelfeld«. »Dort befand sich dereinst die Lehmgrube sowohl für die Ziegler wie auch die Hafner«, weiß der gebürtige Zeller. Oftmals durfte er den Vater begleiten, wenn der – auch an bestimmten Stellen in Oberharmersbach und Nordrach – mit dem Erdbohrer nach Lehm – respektive Tonerde sowie Quarzsand suchte, »das war für mich hochinteressant.«

Mit dem Erdbohrer unterwegs

Aus diesem Material stellte der Hafner nicht nur Geschirr, sondern zudem von Hand geformte Ofenkacheln und Baukeramik her. Er fertigte – vor allem für Kachelöfen – im jeweiligen Stil der Zeitepoche aus Ton oder Gips Modelle und Formen. Die Formgebung und die Gestaltung verschiedener Dekor- und Glasurtechniken setzten handwerklich-künstlerische Begabung und chemisch-technisches Wissen voraus. »Der Hafner war ein keramischer Allrounder«, resümiert Schreiber.

Als Kind half er dem Vater jeden Samstag, den Brennofen in der keramischen Werkstatt einzusetzen: »Er saß im Ofen, der war einen Kubikmeter groß, und die ersten zwei Kachelreihen, die er einsetzte, die musste ihm jemand hineinreichen.« Eingefeuert wurde mit Holz und Kohle. »Wenn die Kacheln gebrannt wurden, hat man durch die Schaulöcher im Ofen das Feuer gesehen«, erinnert sich Johann Schreiber, »und da war eine große Hitze, dazu das Knistern beim Einfeuern – das war ein Erlebnis für einen Jungen.«

Überall bekannt

Eben jenem Jungen war in punkto Berufswunsch schon immer eines klar: »ich mache das, was mein Vater macht.« Mit seinen beiden Berufsabschlüssen als Kachelformer und als Töpfer sowie mit der Meisterprüfung im Keramikerhandwerk deckt Johann Schreiber den gestalterischen Bereich des früheren Hafners ab. Mit Ausnahme des Ofenbaus.

»Das Versetzen der selbst hergestellten Kachelkeramik und der Aufbau zu heiztechnisch durchdachten Kachelöfen stellte bis Mitte des 20. Jahrhunderts einen Teil des Hafnerberufs dar«, erläutert der Kundige. Entsprechend rege waren die Schreibers in der Zeller Kernstadt sowie im Harmersbacher, Entersbacher und Nordrachtal tätig. Zumal es in Bauernhäusern mehr gab als nur eine Feuerstelle, die es überdies regelmäßig zu warten galt.

Das fing an mit dem großen Küchenherd mit angeschlossener Rauchkammer. »Mit diesem Herd heizte man auch die „Kunst«, das heißt die Sitzbank am Kachelofen, »deswegen spricht man noch immer von der Sitzkunst.«

Besagter Kachelofen stellte eine zweite Feuerstelle dar – zum Brotbacken meist versehen mit einem Gewölbe mit flachem Boden. Wobei sich die bäuerlichen Kachelöfen in Stil und Bauart erheblich von den städtischen unterschieden, »interessant wäre es zu wissen, wo in der Zeller Kernstadt solche Kachelöfen die Zeit noch überstanden haben«, so Johann Schreiber.

Als dritte Feuerung gab es das Backhaus, das in der Regel neben dem Bauernhaus stand. Viertens: Die meisten Bauern brannten früher Schnaps, und auch diese Brennkessel wurden mit Holz befeuert. Und fünftens dann noch der Waschkessel zum Kochen der Wäsche.

Mitglied im Historischen Verein und Rundofenverein

All diese Feuerstellen mussten vom Hafner nach gewisser Zeit »gerußt«, das heißt von abgelagertem Holzruß befreit werden. Und wenn ein Kachelofen vor dem Ende seiner eigentlichen Lebenszeit von zwei bis drei Generationen »durch« war, dann wurde er umgesetzt. Was bedeutet: Der Hafner nahm ihn auseinander, reinigte die Kacheln fein säuberlich und baute einen neuen Kachelofen mit einem neuem Innenleben, jedoch mit den alten Kacheln. Dies alles sorgte dafür, dass ein Hafner teils über viele Jahrzehnte hinweg mit den jeweiligen Bauernfamilien recht eng verbunden war. »Mein Vater wusste viele Anekdoten zu erzählen«, lacht Johann Schreiber.

Die väterliche Betriebssparte des Ofenbauers und Ofensetzers hatte sein 13 Jahre älterer Bruder übernommen. Der Ofensetzer- sowie Zentral- und Lüftungsbaumeister verstarb 2013.

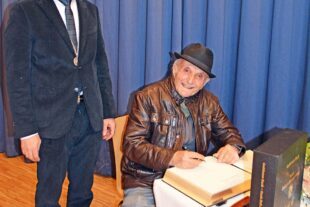

Schreiber selbst verschlug es aus beruflichen Gründen dauerhaft in die Schweiz, wo er sich schließlich selbstständig machte. Doch noch immer kommt er oft nach Zell. Hier besucht er seine Schwester und sieht in seinem Elternhaus in der Nordracher Straße nach dem Rechten. Und hier ist er aktives Mitglied des Historischen Vereins und des Rundofenvereins. In letzterem agiert er – auf Einladung von Bürgermeister Günter Pfundstein hin – als unabhängiger Ke ramikfachmann in einem Gremium, das sich unter der Führung der Stadt Zell mit der künftigen Ausrichtung der Darstellung, mit Ausstellungsgestaltung, Ausstellungsthemen etc. befasst. Teile der Hafnerwerkstatt von Johann Schreibers Vater gehören heutzutage zum Inventar des Zeller Rundofens.

Das Handwerk

Ursprünglich war ein Hafner ein Töpfer, der auch Ofenkacheln herstellte. In Deutschland heißt der Beruf heutzutage Ofen- und Luftheizungsbauer.

Johann Schreiber: »Der ehemalige Hafnerberuf würde sich heute zusammensetzen aus einzelnen Bildungsschwerpunkten des Töpfers, des Industriekeramikers (der unter anderem die Möglichkeit hat, in der Weltraumforschung mitzuarbeiten), der Modell-, Dekor- und Verfahrenstechnik, des Feinkeramikers, des Baukeramikers und des Ofenbauers.«