»Biberaha, so wurde unser Dorf damals genannt«, erklärte Bürgermeister Jonas Breig am vergangenen Freitagabend, in seiner Begrüßungsrede im Rietsche-Saal. Damals, das war anno 1222. Aus diesem Jahr stammt eine Urkunde, in der »der Name unseres Ortes erstmals auftaucht.«

Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-Bialy Foto: Inka Kleinke-Bialy

Foto: Inka Kleinke-BialyMit Sicherheit aber sei Biberach wesentlich älter, so Jonas Breig, Die Ersterwähnung sei daher nicht als Geburtstag zu betrachten, stattdessen feiere man heuer, nach 800 Jahren, sozusagen »Namenstag«. Zur Eröffnung des Jubiläumsfestes waren rund 100 geladene Gäste gekommen.

Unter der langen Liste der vom Ortsoberhaupt besonders Begrüßten befand sich unter anderem Siegfried Eckert, Präsident des Bundes Heimat und Volksleben sowie Bürgermeister von Gutach. Auch Seelbachs Bürgermeister Thomas Schäfer hatte sich das Kommen nicht nehmen lassen, ebenso wenig wie die Bürgermeister a.D. Wolfgang Bösinger (zudem Ehrenbürger) und Hans Peter Heizmann, sowie Prinzbachs Ortsvorsteher Klaus Beck und sein Vorgänger Alois Wussler.

Stellvertretend für alle Mitgliedergruppen der Region war Cornelius Gorka anwesend, erster stellvertretender Präsident des Historischen Vereins für Mittelbaden und Kreisarchivar.

»Wir lernen aus der Geschichte nicht, was wir tun sollen«, gab Bürgermeister Jonas Breig angesichts der derzeitigen Umbrüche ein Zitat von Richard von Weizäcker wieder, »aber wir können aus ihr lernen, was wir bedenken müssen.« Das Jubiläum »800 Jahre Ersterwähnung Biberach« sei ein wunderbarer Anlass, sich mit der eigenen Vergangenheit weiter auseinanderzusetzen und neue Erkenntnisse zu präsentieren.

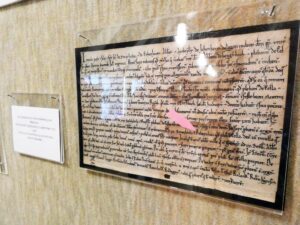

Letztere seien insbesondere dem historischen Ortsverein zu verdanken, allen voran dessen Vorsitzendem Josef Ringwald. Der legte dar, dass die eingangs genannte Ersterwähnungsurkunde aus dem Jahr 1222, deren Original im Generallandesarchiv in Karlsruhe zu finden ist, in der Kirche in Zell ausgestellt und unterzeichnet wurde. Denn sie behandelt einen Rechtsstreit zwischen dem Abt von Gengenbach und der Gemeinde von Zell. Der Gegenstand des Streites: Schenkungen und Versprechungen zugunsten Zells – kleine Hofstellen betreffend, welche die Gemeinde von Zell zu versorgen hatten.

Bis 1803 wurde Biberach (wie Nordrach, Ober- und Unterentersbach auch) als sogenannte »Stab-Gemeinde« der Reichsstadt Zell von derselben regiert. »Durch Aufzeichnungen in Form der Zeller Stadtprotokolle sind wir in der Lage, dass wir zurückgehen können bis in das Jahr 1580«, erläuterte Dieter Petri, der durch das Übertragen von Texten und Urkunden in heutzutage Lesbares wertvolle Arbeit leistet.

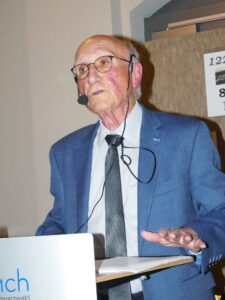

Vortrag: Breite Palette von Schlaglichtern

Als Zeller Stadtarchivar und Chronist hatte ihn der Historische Verein Biberach um einen Festvortrag gebeten. In dem informierte der passionierte Hobby-Historiker vor allem über bislang weitgehend unbekannte Abschnitte der Biberacher Geschichte, das Biberacher Leben im 17. und 18. Jahrhundert betreffend. Vor rund 70 Interessenten wiederholte er am Sonntag seinen rund einstündigen Vortrag, profund und mit Anekdoten gewürzt.

Der warf eine Vielzahl von Schlaglichtern auf unterschiedlichste Bereiche des Alltagslebens. Um zumindest einige wenige Kostproben zu geben: Wünschte man in Biberach Neubürger zu werden, so konnte man sich nicht einfach so niederlassen.

Wer 1597 als Bürger aufgenommen werden will, der muss einen Geburtsbrief vorlegen, sich mit Hellebarde, Sturmhut und Seitengewehr wappnen und als wehrhafter Mann acht mal im Jahr an Schießübungen teilnehmen. 1647 wird ein Einstandsgeld von 27 Gulden verlangt, 1731 die bürgerliche Aufnahme vom Kauf eines Hauses als Wohnsitz abhängig gemacht, »arme Schlucker hatten da keine Chance«, resümierte Dieter Petri.

1684 wird von Neubürgern die Anschaffung eines (ledernen) Feuer-Eimers verlangt. Wegen der Brandgefahr verbietet die Stadt 1699 das in Mode gekommene »Tabaktrinken«, wie das Rauchen genannt wird, in Häusern, Scheunen und Ställen. Doch erst ab 1796 gilt, dass neue Häuser nicht mehr mit Stroh gedeckt werden dürfen, sondern ein Ziegeldach erhalten müssen. Außerdem dürfen Küchenböden nicht mehr mit Brettern (»Dillen«), belegt werden, Steine (z.B. Backsteine) sind nun vorgeschrieben.

Biberachs Lage am Fluss war Chance und Gefahr zugleich. Die Flößerei brachte der Gemeinde einerseits Zolleinnahmen, machte aber auch Ärger: Das Floßholz wurde hier für den Weitertransport zu größeren Einheiten zusammengebunden, dabei kam es an den Anlegestellen zu beträchtlichen Flurschäden. Und das Hochwasser im Februar 1651 riss mehrere Häuser weg.

Frohnarbeit, Fischer, Friseure als Gesundheitspfleger

Solange nur ein Steg über die Kinzig führte, mussten sich Fuhrwerke mit einer Furt durch das Wasser begnügen – ein je nach Wasserstand lebensgefährliches Unterfangen. 1754 schließlich wird eine befahrbare Holzbrücke fertiggestellt. Für die Instandsetzung der durch das Dorf bis zur Kinzigbrücke führenden Landstraße werden Bürger zur Frohnarbeit verpflichtet. Diese stellte eine Form dar, sich am Gemeinwesen zu beteiligen, ohne Geld dafür zu erhalten – in Kriegszeiten oder im Frieden beim Straßenbau. Wer sich vor der Frohn drückte, wurde bestraft.

Unlösbar mit Biberach verbunden ist die Fischerzunft. Um fischen zu dürfen, zahlten Biberachs zwölf Fischer dem Abt des Gengenbacher Klosters pro Jahr einen Gulden und lieferten ihm die Hälfte der mit Vorliebe gefangenen Lachse ab. Wegen des kirchlichen Gebots, freitags auf Fleischgenuss zu verzichten, durfte am Freitag jeder Bürger fischen.

»Erstaunlich finde ich, dass es um anno 1600 schon eine Gesundheitsfürsorge gab«, so Dieter Petri. Im Unterschied zu einem Arzt fungierte ein »Scherer« als Gesundheitspfleger, auch Wundarzt oder Barbier genannt, damit einher ging das Friseurhandwerk. 1741 erhält Biberach eine eigene Hebamme. Die galt es auch dann zu bezahlen, wenn eine Geburt ohne ihre Hilfe stattfand.

Handwerker, Land- und Waldwirtschaft.

Die Handwerkszünfte hatten ihren Sitz in Zell. Der von den Handwerkern dominierte Rat der Stadt achtete darauf, dass sich in den ländlichen Stabgemeinden möglichst wenige Handwerker niederließen. Die Bürger sollten in Zell ihren Bedarf abdecken. Immerhin gab es in Biberach mehrere Müller, Bäcker, Schmiede und Wagner, sogar einen Maurer.

1714 kommen drei Biberacher Bäcker auf die Idee, den Kunden ein Mischbrot aus Roggen- und Weißmehl anzubieten. Die Unterscheidung von Weißmehl- und Schwarzmehlbäcker wird dadurch aufgehoben.

Was die Landwirtschaft betrifft, so gibt es um 1700 zahlreiche Reutfelder: Hier ließ man Eichbusch wachsen, dessen Rinde zum Gerben verwendet wurde. Nach dem Abernten wurde die Felder abgebrannt und Getreide angebaut. Beispielsweise Hirse als tägliches Lebensmittel, Gerste zum »Biersieden« und »Welschkorn« genannter Mais (»welsch« bedeutet, dass das Korn nicht immer heimisch war, aus der »Fremde übernommen wurde.)

Sehr verbreitet auch war in Biberach der Anbau von Hanf, abgenommen von den ortsansässigen Seilern. Ein wichtiges Standbein der Biberacher Landwirte bestand zudem im Weinbau.

Der damalige Wald – vornehmlich aus Buchen und Eichen bestehend – hatte nicht die heutige Dichte. Vielfach diente er dem Vieh als Weidewald, teils auch pflanzten die Nutzer Obstbäume hinein.

Nach den Entbehrungen im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) hatten die Menschen das Bedürfnis, das Leben wieder mehr zu genießen. Die Verwaltung aber hatte Sorge, dass die Grenzen überschritten werden und klagte beim Zeller Rat, dass im Dorf das wilde Spielen, Essen, Trinken, Tanzen und Springen bei Tag und Nacht überhandnehme. Daraufhin durfte derlei nach dem Betzeitläuten nicht mehr stattfinden.

Die Sündenböcke des Mittelalters: »Hexen«

Das wohl dunkelste Kapitel Biberacher Geschichte stellt die Hinrichtung angeblicher Hexen dar, nachdem sie in einem »peinlichen« Verhör durch Peinigung – sprich Folter – zum Geständnis gezwungen worden sind. 1603 wird ein Biberacher vom Rat der Stadt Zell ermahnt, für die Verbrennung seiner Frau als Hexe 30 Gulden zu bezahlen. Dieter Petri übersetzt das Geschehen:«Was in meinen Augen Justizmord war, versteht das damalige Stadtgericht, mit dem Schultheiß an der Spitze, als »Dienstleistung« am Gemeinwesen.«

Letztendlich vollstreckte die Obrigkeit, was im Volk nicht zuletzt auch aufgrund von Aberglaube und Unwissenheit als Argwohn vorherrschte. So klagten 1607 Vertreter der Stabgemeinden vor dem Rat der Stadt, dass ihnen »von bösen Leuthen am Vieh und anderem grosser Schaden widerfahre«, das Gericht solle »das Übel« endlich entschiedener bestrafen.

Durch den mäßigenden Einfluss der örtlichen Geistlichkeit wurde immerhin erreicht, dass die als Hexe Verurteilten nicht durch das Feuer allmählich zu Tode gequält, sondern vor der Verbrennung mit dem Schwert hingerichtet wurden. Die Überreste vergrub man dann auf dem Galgenfeld.

Dreitägige Ausstellung

Beeindruckendes bot auch die vom Historischen Verein zusammengetragene Jubiläumsausstellung, die am Freitagabend im Rietsche-Saal eröffnet wurde und bis zum gestrigen Montag ebenfalls bislang wenig Bekanntes präsentierte. Exponate in Vitrinen sowie Fotos und Texte auf Stellwänden gaben zum einen Einblick in das Postwesen sowie in das einstige Rechtswesen – inklusive der Hexenprozesse, deren Opfer auch Biberacher Frauen wurden.

Entsprechend starker Nerven bedurfte es, wenn man sich die Daumenschraube anschaute, die bei Verhören als Folterinstrument eingesetzt wurde. Oder einen Holzschnitt, der die zeitgenössischen Sanktionen aufzeigte: Todesstrafen verschiedener Art, Verstümmelungsstrafen, Strafen zu Haut und Haar (Stäupung). Ein zeitgenössischer Stich zeigte die Verbrennung dreier Frauen wegen Hexerei. Eindrückliches vermittelte ein aus dem Jahr 1652 stammendes Protokoll eines Verhörs vor dem Zeller Gericht: Catharina Eisenmann aus Biberach war wegen angeblicher Zauberei angeklagt.

Für die größten Übeltäter diente das Innere des langen Turm, des Storchenturms also, als Gefängnis, andere verbüßten ihre Strafe im Kirchtor oder im Obertorturm.

Eines der Exponate zeigte eine Doppelhalsgeige. In der wurden dereinst »Schandmäuler« – mit einer Glocke am Hals – dem Spott der Bürger ausgesetzt. Streitende Bürger spannte man gegenseitig in die Halsschere. Beschwert mit einem Stein wurden sie bis zur Versöhnung auf der Stelle gehalten, zum Spott der Zuschauer.

Der »Postpascha«

Entspannen konnte sich der Ausstellungsbesucher beim Thema Postwesen. Hier erfuhr man beispielsweise: Bevor es Postkutschen gab, erledigten im 16./ 17. Jahrhundert Läuferboten den Briefverkehr.

Die Posthalterei für Zell und Biberach befand sich ab 1774 zunächst im Gasthaus »Rebstock« in Stöcken. Der letzte Posthalter war der ob seiner Eigenwilligkeit »Postpascha« genannte und für Anekdoten sorgende Isidor Schweiß, ab 1833 bis 1853 Posthalter im Gasthaus »Zur Sonne« in Biberach.

Mit Vorliebe bestimmte man damals einen angesehenen Wirt als Posthalter, um den mit der Postkutsche Reisenden die Sorge um Verpflegung und Unterkunft abzunehmen. Mit dem Anschluss Biberachs an die Schwarzwaldbahn anno 1866 stellten die Postkutschen ihren Dienst ein. Unter den Exponaten konnte man einen vom »Postpascha« unterzeichneten Reiseschein begutachten sowie zwei von ihm abgestempelte Briefe.

Der dritte Themenkomplex der Ausstellung widmete sich der zum Jubiläumsfest rekonstruierten Biberacher Frauentracht. Gezeigt wurden unter anderem Fundstücke aus dem Kettererhaus und verschiedenen Haushalten, diverse Kopfbedeckungen und zudem jene Stücke, nach denen die nun ausgestellte Frauentracht gearbeitet worden ist. Auch die Tanztracht der inzwischen aufgelösten Biberacher Volkstanzgruppe war zu sehen, live getragen von Rosemarie Himmelsbach.

Fotobuch

Zusätzlich zur Jubiläums-Ausstellung hat der Historische Ortsverein ein Fotobuch auf die Beine gestellt: »Bilderspaziergang durch Biberacher Vergangenheit – Ein Dorf verändert sein Gesicht.« Aufgrund eines technischen Problems bei der Buchbinderei in Stuttgart konnten bis Freitagabend nur wenige Exemplare fertiggestellt werden. Diese lagen zur Ansicht aus, gemeinsam mit einer Reservierungsliste. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich Mitte Oktober.

Außerdem bot der Verein einen Nachdruck der von Dieter Petri verfassten und in den Wochenendbeilagen der Schwarzwälder Post veröffentlichten Beiträge »Biberach – Herausforderungen und Konflikte während zweier Jahrhunderte« an.

Bürgermeister Jonas Breig dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen des Jubiläumsfestes beigetragen haben, insbesondere Marlene Herrmann, Dieter Petri und Josef Ringwald. Gleiches galt für ein Ensemble des Blasorchesters Biberach, das für schwungvolle musikalische Umrahmung sorgte.