Im Jahr 2020 hätte die Musik- und Trachtenkapelle Unterharmersbach ihr 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Es waren dazu mehrere Veranstaltungen geplant. Im Februar fand noch ein Festbankett statt im eigenen Probelokal des Musikvereins. Danach mussten alle Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. In den drei Folgen dieser Serie erzählt Patrick Friedmann die Geschichte des Musikvereins Unterharmersbach von den Anfängen bis ins Jahr 1950. Heute: die Zeit zwischen den Weltkriegen.

Foto: privat

Foto: privat Foto: Archiv Musikverein Unterharmersbach

Foto: Archiv Musikverein Unterharmersbach Foto: Archiv Musikverein Unterharmersbach

Foto: Archiv Musikverein Unterharmersbach Foto: Archiv Musikverein Unterharmersbach

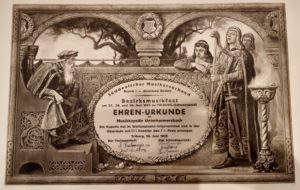

Foto: Archiv Musikverein UnterharmersbachIm Jahre 1919 übernahm ein Mann den Taktstock, der die Musikkapelle über dreißig Jahre lang maßgeblich prägen sollte: Wilhelm Braun (26. April 1888 – 1. März 1967). Wilhelm Braun war Fabrikarbeiter in der Zeller Keramik und wohnte in der Roßgasse (heute Turmstraße) in Zell am Harmersbach. Er war ein vielseitig begabter Musiker, spielte Klarinette im Blas- und Streichorchester der »Hombacher Musik« (1912 bezahlte die Kapelle 20 RM »Für 1.B. Klarinette vom Braun«). 1914 führt der Turnverein Unterharmersbach das Volksschauspiel »Der Vogt auf Mühlstein« auf; die Rolle des Müllersohns Hans singt Wilhelm Braun. In der kaiserlichen Armee war er Militärmusiker, wo er sich musikalisch weiterbilden konnte. Es gelang ihm in wenigen Jahren die Kapelle, die auf eine Stärke von 30 Mann angewachsen war, auf ein außergewöhnliches Niveau zu heben. In den 1920er Jahren erspielte sich die Kapelle auf Wertungsspielen mehrere Preise in der Ober- und Kunststufe. In den Räumlichkeiten des Musikvereins befinden sich zahlreiche Pokale und Urkunden aus dieser Zeit.

Blasmusik-Wettbewerbe annodazumal

Zur damaligen Zeit gab es noch keine eigenständige symphonische Blasmusikliteratur. Die vorgetragenen Stücke waren Transkriptionen von klassischen Stücken, meist die Ouvertüren bekannter Opern: »Das goldene Kreuz« von Ignaz Brühl, »Meeresstille und glückliche Fahrt« von Mendelssohn-Bartholdy, »Die diebische Elster« von Rossini, »Die Zauberflöte« von Mozart, »Rienzi« von Wagner. Bei der Wettbewerbsform Kunststufe mit Stundenchor wurden zwei Stücke vorgetragen. Zu Beginn das Selbstwahlstück, danach bekam das Orchester ein unbekanntes Stück, das es nach einer Stunde vortragen musste. Musikstücke für den Stundenchor waren zum Beispiel das Menuett aus der Sonatine op. 49 von Beethoven.

»Die Kapelle darf nicht ruhen«

Beispielhaft wird hier die Kritik vom Preisspiel 1927 in Gutach (Amt Wolfach) zitiert: »Die Ouvertüre zur Oper »Das goldene Kreuz« von Brüll war für die Kunststufe recht gut gewählt.

Die Tonreinheit war fast einwandfrei. Schade, dass alle Tempos unbedingt zu schnell genommen wurden, sonst wäre die Wirkung noch grösser und nachhaltiger geworden. Die <> im Adagio wurden immer zu stark ausgeführt.

Die Figuren im Allegro hatten durch das schnelle Tempo sehr zu leiden und wurden unverständlich. Tenorhorn darf in den oberen Lagen nicht zu hoch werden. Im allgemeinen war das Werk gut durchgearbeitet und zeigt ein fleissiges Studium. Die Wiedergabe war die beste Leistung des Tages. Die Kapelle darf aber nicht ruhen, also auf zu neuer erfolgreicher Arbeit. Gez[eichnet]. Rudolf und Viertel«.

»Konnte nicht besser sein«

Auch beim Marschmusikwettbewerb 1932 in Schiltach machten die Hombacher ei-ne gute Figur: »König-Karl-Marsch. Der Klang der Ka pelle ist ausgeglichen und tonvoll. Kleine rhythmische Schwankungen zwischen Melodie und großer Trommel im ersten Teil. Posaunen im Trio (Triolen) bei Wiederholung besser wie beim ersten Mal. Lyra schlägt mehr Noten, wie geschrieben sind. Marschordnung und Disziplin konnten nicht besser sein.«

Für bessere Verwaltung

Mit dem raschen leistungs- und zahlenmäßigen Aufstieg der Kapelle stieg auch der organisatorische und finanzielle Aufwand. Um dem entgegen zu wirken, wurde am 2. Mai 1925 im Gasthaus Ochsen der Musikverein Unterharmersbach gegründet mit dem Zweck: »Da die Musikkapelle eine Stärke von 30 Man zählt, und die Beschaffung von Instrumenten u[nd] Reperaturen einen zi[e]mlich großen Kostenaufwand erfordert, und die Gemeinde auch finanziel[l] stark belasstet ist; könnte man doch durch einen Musikverein, die Kapelle auf dießer Höhe und Stärke erhalten.«10

Heute versteht man unter dem Begriff Musikverein die Einheit aus Kapelle und Verwaltung. Damals waren aber die Musikkapelle mit ihren musikalischen Belangen und der Musikverein mit der Verwaltungsarbeit streng getrennt. Nach heutiger Auffassung würde man den damaligen Musikverein am ehesten als Förderverein bezeichnen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Hombacher Musik auf drei Säulen ruhte: der Musikkapelle mit Blas- und Streichorchester, dem Musikverein und der damals eigenständigen Gemeinde Unterharmersbach, die die meisten Instrumente kaufte und die Kapelle finanziell förderte.

Einheitliche Uniform

Die Zusammenhänge werden deutlich am Beispiel der Uniformen. Zum Musikfest 1929 beschloss man, mit einer einheitlichen Uniform aufzutreten. Die Gemeinde gewährte der Musikkapelle dazu ein Darlehen von 1.600 RM. In der Vereins-Generalversammlung 1929 bat die Musikkapelle den Musikverein, diese Kosten zu übernehmen: »Vorstand Herr Pfundstein [Er war auch Bürgermeister der Gemeinde Unterharmersbach] erläutert die Uniformierung der Musikkapelle; welche sich auf 1.600 Mark beläuft und gibt bekant, daß die Kapelle den Musikverein um diesbezüglich finanzielle Entlasstung bittet; da doch das Musikfest einen gut[en] finanziellen Abschluß gefunden hat. Dieser Punkt wurde zur Diskussion gestellt, worauf Herr Walter, Josef den Antrag stellt, daß der Musikverein die neuanschaffung der Uniformen bewilligen, und die Schuld von 1.600 Mark auf sich nehmen soll.«10 Der Musikverein übernahm die Kosten, legte aber Wert darauf, dass »die Uniform und Mützen als Eigentum des Vereins zu betrachten sind.«10 Aus diesem Grund schlossen Kapelle und Verein 1930 einen Vertrag »über das Tragen der Uniformstücke«. Auch das Vorgehen bei Streitfällen war geregelt: »Die Schiedsgerichtscomission wurde so zusamengesetzt, daß durch 3 passive u[nd] 2 aktive Mitglieder, nebst Zuziehung des Kapellmeisters die eventuellen Unstim̅igkeiten geregelt werden.«10

Bürgermeister als Vorstand

Der Musikverein bestand aus dem ersten und zweiten Vorstand, dem Kassierer, dem Schriftführer, drei Beiräten der passiven Mitglieder, zwei Beiräten der aktiven Musiker, einem Vereinsdiener und den passiven Mitgliedern. Zum ersten Vorstand wurde über alle Jahre immer der Bürgermeister gewählt. Dirigent Braun vertrat als aktiver Beisitzer die Interessen der Kapelle. Der Vereinsdiener erledigte die Botengänge und zog die Mitgliedsbeiträge der passiven Mitglieder ein. Dafür stand ihm ein Gehalt zu: »Der Gehalt an den Vereinsdiener wurde wie folgt genehmigt: Für das rückliegende Jahr 1925 als Entschädigung 20 Mark. Für das laufende Jahr 1926 10% von den Beiträgen.«10 Der erste Vereinsdiener war Benedikt Hug, der Huge-Bäni, der später als Original in die Geschichte der Hombacher Musik eingehen sollte.

Fast 200 Mitglieder

Bereits im Gründungsjahr hatte der Musikverein 158 passive Mitglieder, der Höchststand war 1938 mit 195 Mitgliedern. Der Mitgliedsbeitrag betrug im Jahr 1925 pro Quartal 1 Reichsmark. Zugelassen waren nur männliche Mitglieder. Bei der Generalversammlung 1938 wird unter »Verschiedenes« kurz und knapp protokolliert: »Es wurde der Antrag gestellt betr[effs] aufnahme weiblicher Mitglieder im Verein. Der Vorschlag wurde aber abgelehnt.«

Zwei Kassen

Der Verein führte zwei Kassen. Zum einen flossen drei Viertel der Mitgliedsbeiträge in die »normale« Kasse. Mit ihr wurden neue Instrumente finanziert und die laufenden Ausgaben beglichen: das Gehalt des Vereinsdieners, die Ausgaben für die Teilnahme an den Wertungsspielen, Mitgliedsbeiträge, Noten, …

Zum anderen wurde ein »Kassenbuch für Trauermusik« geführt, die sogenannte »Sterbekasse«. In sie floss ein Viertel der Mitgliedsbeiträge. Als »Gegenleistung« für den Jahresbeitrag hatten die passiven Mitglieder einen Anspruch auf musikalische Begleitung bei der eigenen Beerdigung. Jedem Musiker wurde pro »Trauermusik« ein Betrag von 2 RM ausbezahlt. Bis zum 2. Weltkrieg spielte die Kapelle jährlich bis zu dreimal auf dem Friedhof.

Trauermusik zur Beerdigung

Die Regularien für das Anrecht auf Trauermusik gaben immer wieder Grund zu Diskussionen. In der Generalversammlung 1926 wurde »Aus der Mitte der Versam[m]lung wurde um Aufklärung gebeten; weshalb dem verstorbenen Lorenz Armbruster auf Kosten des Musikvereins Trauermusik gestellt wurde; da er bekantlich ja nicht als Mitglied Statuten gemäß aufgenommen wurde. Vorstand Herr Pfundstein, gab dahingehend Auskunft; daß er der Meinung war, Armbruster Lorenz hätte die Trauermusik verdient; indem er ja früher immer ein guter Anhänger der Musik war, und auf Grund dessen ihn aufgenommen hat«10 Für die Zukunft wurde daraufhin entschieden, die »Karenzzeit« auf ein Jahr zu erhöhen, beziehungsweise musste ein Jahr Beitrag gezahlt worden sein. Ebenso wurde in der Generalversammlung über die Neuaufnahme jedes Mitglieds abgestimmt.

1933 wurde »Das Ge- such des Militärvereins U[nter]h[armersbach] um Aufnahme verschied[ener] Mitglieder in den Musikverein auf eine Pauschalsum̅e von jährlich 10 Mark wird abgelehnt; da sonst auf dieser Basis unsere Kasse in kürzester Zeit erschöpft wäre.«10 Jedoch konnte man eine Einigung erzielen: »Auf ein von Millitärverein zugesandtem Schreiben um Aufnahme von 5 Mitglieder[n] in den Musikverein, wurden 3 davon 1stim̅ig aufgenom̅en. Es sind dies: Schätzle, Karl (alt), Schmider Josef (Kirnbach) u[nd] Mellert Peter. wurden aber dem vortgeschrittenen Alter wegen noch gefälligerweise als letzter im lauf[en]d[en] Jahr auf genom̅en; da bei der nächsten Generalversamlung eine Altersgrenze festgesetzt werden muß. Die Aufnahme der beiden andern; Nock, Ludwig u[nd] Armbruster, August wurde abgelehnt, da sie seid Gründdung des Musikvereins Mitglieder waren. Diesbezüglich soll ein Schreiben an den Militärverein ergehen.« 10

Kasse der Musikkapelle

Die Musikkapelle hatte wiederum eine eigene Kasse. In diese flossen die Einnahmen durch die Auftritte, das Maifest am Eckwald, dem Waldfest, Spenden und einer Unterstützung der Gemeinde. Neben dem Jahreskonzert, das üblicherweise im November als Cäcilienkonzert öffentlich stattfand, gab es ein Vereinskonzert ausschließlich für Vereinsmitglieder.

Wiederkehrende Posten im Ausgabenbuch sind die Verpflegung bei den auswärtigen Auftritten und der Tafelträger, Reparaturen an Instrumenten, Geschenke zu Jubiläen, Drucksachen. Zum Cäcilienkonzert gönnte man sich immer ein Fass Bier (1928: 33l, 1929: 40l, 1930: 12l, 1931: 52l, 1932: 40l, 1933: 31l).

Die Vereinsausflüge

In der Generalversammlung 1926 äußerte Dirigent Braun den Wunsch, »daß dießes Jahr der Musikverein einen Maiausflug macht, wozu sämtlich[e] hiesige Vereine, sowie die Einwohnerschaft eingeladen werden. Herr Sig[mund] Harter unterstützte den Wunsch, und schlägt vor; sämtliche Vorstände hiesiger Vereine zu einer Besprechung ein[zu]laden, um sich über diesen Punkt auszusprechen. Herr Josef Wußler macht den Vorschlag; ma̅n solle den Ausflug nicht all zu weit machen und schlägt folgende Tour vor: Eggerhof, Fischerbach und Haslach. Herr Sig[mund] Harter macht hierauf den Vorschlag, man könnte auch noch nach Hofstetten zur Hansjakobs-kappelle; was in der Versam[m]lung großen Beifall fand. Vorstand Herr Pfundstein spricht sich dahingehend aus; um die Alltagssorgen einige Stunden zu vergessen, sich im Garten zur Wirtschaft Vollmer in Haslach gemütlich zu unterhalten«.10 Fortan wurden die Ausflüge »öffentlich« durchgeführt, die Musikkapelle sorgte für die musikalische Unterhaltung. 1928 »wurde [der Ausflug] auf den 17. Mai (Christihim[m]elfahrt) bestim[m]t. Abmarsch vorm. 8 Uhr beim Rathaus, über Mühlstein, Heidenkirche, nach Nordrach-Colonie.« 10 1929 führt »Ausflug nach Elgersweier vor; welcher mit der Bahn nach Gengenbach, von dort aus zu Fuß über Berghaupten […]«, 1930 über »Nill-Brandenkopf nach Wolfach«. 1931 wurde »Der diesjährige Ausflug […] von der Verwaltung der schlechten wirtschaftlichen Zeit entsprechend zurückgestellt.«10, ab 1934 wurden wieder Ausflüge geplant.

Die Hombacher Musik und die Fasend

Fasend und Musik ist unzertrennbar miteinander verbunden, das war und ist zu allen Zeiten so. 1911 waren in der Kasse »von der Fasnacht übrig 10 RM« 8. Zur Fasend 1912 trat man als »Jazzkapelle« auf. Dazu wurden für 75 RM einheitliche Strohhüte gekauft, Friseur Feger bekam fürs Schminken 3 RM, abgerundet wurde das Ganze mit einem Fass Bier vom Bären (6 ½ Liter) für 1,40 RM.

1930 wurden für »6 Schweinekostüm[e] für Fastnacht« 7,50 RM ausgegeben.

1937 wurde das Konzert für Vereinsmitglieder in die Fasendzeit gelegt. »Da aber in den letzten Jahren die Konzerte immer sehr flau besucht waren [,] wurde der Vorschlag gemacht, da es dieses Jahr in die Fastnachtszeit fällt, das Konzert etwas humoristisch zu gestalten. Der Vorschlag wurde unterstützt.«10 Bei diesen Veranstaltungen kamen auch musikalische Sketche mit Gesang, sogenannte Couplets, zur Aufführung.

Zur Aufbesserung der Vereinskasse übernimmt 1949 die Musik auf Vorschlag von Dirigent Braun die Organi sation der Fasend-Veranstaltungen. »Um die Finanzlage noch mehr zu bessern [,] wurde beschlossen [,] am 20. 2. Einen Fastnachtsball durchzuführen. Ein kleiner Betrag soll davon den Ortsflüchtlingen bereitgestellt werden. Als erste Veranstaltung soll am 20. Febr[uar] [19]49 im Gasthaus z[um] Adler mit Verlängerung bis 4 Uhr morgens ein groß aufgezogener Preiskostüm-Ball durchgeführt werden. Preiskostüme sollen maskiert erscheinen. Der Eintrittspreis wie auch die einzelnen Kostümpreise für Einzel – Gruppen wird später geregelt. […] Der schmutzige Donnerstag ist ebenfalls im Gasthaus zum Adler, wobei der 2. Teil vom Vereinskonzert nochmals als Einlage zur Aufführung gelangt. Am Fastnachtssonntag ist augenscheinlich Tanz im Adler, Rößle und Ochsen [,] wozu die Musiker von Herrn Dirigent Braun eingeteilt werden. Am Montag will der Ochsen Tanz und der Fastnachts-Dienstag Schlussrummel ist im Gasthaus z[um] Adler.«13 Eine der drei Tanzmusik-Besetzungen ist ein Streichorchester.

Durch die Jahre…

Ab 1925 ist die Musikkapelle Mitglied im Kinzigtalgau der badisch-württembergischen Musikvereine, ab 1929 im Bund Südwestdeutscher Musikvereine. Mit Sigmund Harter stellten die Unterharmersbacher den Gaupräsidenten.

Zum 60-jährigen Jubiläum der Kapelle feierte die Hombacher Musik 1929 ein großes Musikfest mit Wertungsspiel. Die Unterlagen dazu sind vollständig im Archiv erhalten. Sie bergen einige interessante Informationen, Kurioses und auch lokalhistorische Überraschungen. Sie werden daher die Basis bilden für einen separaten Bericht zu einem späteren Zeitpunkt.

Goldene Zwanziger und Weltwirtschaftskrise

Die »Goldenen Zwanziger Jahre« kann man durchaus auch für die Hombacher Musik als »golden« bezeichnen. Im Oktober 1929 begann mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse die Weltwirtschaftskrise, deren Folgen auch bis in die kleinsten Schwarzwaldtäler spürbar waren.

Im Juli 1931 wurde der Ausflug »der schlechten wirtschaftlichen Zeit entsprechend zurückgestellt«.10 Der Vereinsbeitrag wird auf 75 Pfennig reduziert. Dirigent Braun stellte den Antrag: »daß für Erwerbslose 10 Pfennige u[nd] für Kurzarbeiter 25 Pfennige pro Quartal erhoben werden soll«, »Die rückständigen Beiträge sollen je nach Verhältnissen gestundet werden«.10 Mit dem Gesangsverein »Liederkranz« wurde ein Konzert zu Gunsten der Winternothilfe geplant: »Das Konzert wurde auf den Neujahrstag abend ½ 8 Uhr im Gasthaus zum Rössle) bestim̅t. Der Eintritt wurde auf 50 Pfennige u[nd] für Erwerbslose auf 25 Pfennige festgesetzt«.10

Most statt Bier

Die knappe Kasse beeinflusste auch die Trinkgewohnheiten. 1928 »beantragte Herr Schätzle, Gustav, daß in Zukunft die Musikkapelle spielt bei der Generalversam[m]lung u[nd]. dafür ein Faß Bier erhalten soll«. Wegen der schlechten Finanzen war jetzt Most das bevorzugte Getränk. 1932 gab es im Rössle »10 Mark in Form von Most«, 1934 ist festgehalten: »Auf Antrag des 1. Vorstandes Herrn Schätzle bekom̅t die Musikkapelle am betr[effenden] Abend 30 l[i]t[e]r Most. Damit es aber die Kasse nicht allzu stark schwächt, stifteten die beiden Herrn Wußler, Josef u[nd] Benz, Otto je 2 Mark«. Bei der darauffolgenden Generalversammlung »bedankt sich [Vorstand Herr Schätzle, Gustav] im Namen der Verwaltung [bei] dem Herrn Riehle, Josef (Eckbauer) für den in so liebenswürdiger Weise gestifteten Most für die Musi[k]kapelle, sowie den edlen Geldspendern Herrn Benz, Otto u[nd] Wußler, Josef«.

Die Musikkapelle und der Stahlhelm

Der »Bund der Frontsoldaten«, kurz »Stahlhelm«, wurde nach Ende des Krieges 1918 gegründet. In ihm suchten viele Kriegsteilnehmer eine politische Heimat. Deren Weltanschauung war noch stark im Kaiserreich verhaftet. Die paramilitärische Vereinigung war offen gegen das System der Weimarer Republik, sie hatte 1930 deutschlandweit über 500.000 Mitglieder. Nach der Machtübernahme Hitlers wurde die Organisation gleichgeschaltet und ging 1934 in der SA auf.

Von 1933 bis 1934 war die Musikkapelle Unterharmersbach Stahlhelmkapelle. Wie es dazu kam, lässt sich nur bedingt nachvollziehen. Im Protokoll der Verwaltungssitzung vom 26.11.1933 ist vermerkt: »Dirigent Herr Braun Wilh[elm] gab bekan̅t, daß unsere Musikkapelle von heute ab, von berufener Seite aus als »Stahlhelmkapelle« verpflichtet wurde.« Es ist nicht klar, wer mit der »berufenen Seite« beschrieben ist. Vermutlich ist die Reichsmusikkammer gemeint. Die »Verpflichtung« könnte also auch eine Anordnung gewesen sein. Die Musikkapelle gab für den Stahlhelm Konzerte im »Hirsch« in Zell, in Nordrach und bei der »Einweihung des Stahlhelmheimes in Offenburg«. Beim Stahlhelmtreffen 1934 in Freiburg stellte die Musikkapelle das Musikkorps. Sie wurde dazu in feldgraue Uniformen mit Stiefeln gekleidet.

Aus den Kassenbüchern geht hervor, dass es in Zell am Harmersbach eine Ortsgruppe des Stahlhelms gegeben hat. Für die Uniformen wurde »Pfandgeld für Uniformstücke (Stahlhelm) an die Ortsgruppe Zell abgeliefert«.9

Musik und innere Einstellung

Über die Einstellung der Musiker zum Stahlhelm ist wenig bekannt. In einem Fragebogen der Reichsmusikkammer von 1933 gab Dirigent Braun an, Mitglied des »Nationalsozialistischen Deutschen Frontkämpferbund (Stahlhelm)« zu sein. Der Ortshistoriker Franz Schwarz schreibt in seinem Buch »Der Chronist erzählt«: »Bei Aufmärschen des Stahlhelm und Kundgebungen in der Ortenau und dem Freiburger Raum, waren die Hambacher Musiker die Spitzen-Kapelle des Stahlhelm […] Die innere Einstellung der Musiker zum Stahlhelm war grundsätzlich gegensätzlicher Natur und nicht bejahend«.15 Vermutlich hat es, wie in der gesamten Bevölkerung, verschiedene Einstellungen zum Stahlhelmbund gegeben. Unabhängig davon dürfte es für damaligen Musiker ein Erlebnis gewesen sein, in der großen Stadt Freiburg aufzumarschieren. Mit der Eingliederung des Stahlhelms in die SA endete die Verpflichtung der Hombacher Musik.

Quellen und Anmerkungen

10 Musikverein Unterharmersbach, Protokollbuch 1925 – 1937