Wanderbücher für Schafe, Streit um Ziegenböcke und ein berüchtigter Schäfer namens Jakob Fauser: Dr. Wolf-Dieter Geißler hat in den Zeller Stadtarchiven kuriose Geschichten aus der Zeit gefunden, als kleine Tiere große Vorschriften hatten. Teil 2 unserer Serie über Landwirtschaft und Veterinärwesen in Zell.

Von Dr. Wolf-Dieter Geißler

Ein Schnäppchen sollte es werden: 40 Mark statt der üblichen 55 für einen Zuchtbock. Doch wie so oft kam die Rechnung später – der Billigbock aus dem Jahr 1906 hatte Klauenprobleme und Schwierigkeiten beim Sprung. Wer heute durch Zell am Harmersbach spaziert, sieht höchstens noch vereinzelt Ziegen – als Hobbytiere. Um 1900 war die Ziege zwar häufiger zu sehen, doch die Ziegenhaltung spielte in der Stadt nie eine große Rolle. Sie galt als „Kuh des kleinen Mannes“: genügsam, leicht zu halten, eine billige Milchquelle mit guter Qualität von Fett, Eiweiß, Mineralien und Verträglichkeit. In den Akten taucht sie auf, wenn es um Kontrollen oder Probleme geht.

Tierärzte beklagten immer wieder „verwahrloste Ziegen in schlechtem Zustand“, die in verdreckten Ställen oder auf kargen Weiden ihr Dasein fristeten. Sie bemängelten schlechte Pflege und mangelhafte Hygiene. Die Stadt drückte sich gern, wenn es ums Geld ging. Dennoch war sie für die Haltung und Beschaffung der Zuchtböcke zuständig.

Zuchtziele und staatliche Auflagen

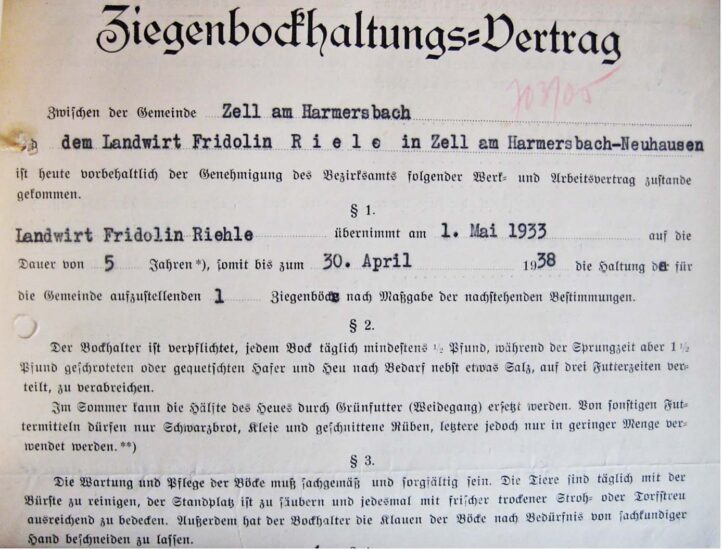

Ab 1897 wurden Saanen- und Simmentaler-Ziegen aus der Schweiz eingeführt. Zell musste also auch Zuchtböcke besorgen. Die Schreiben an das Bürgermeisteramt beginnen damals meist mit „Löbliches Bürgermeisteramt“ – der Ton war noch höflich, auch wenn die Sache oft unbequem war. Für die Unterbringung und Pflege des Bockes erhielt der Ziegenhalter 70 bis 100 Mark Jahresunterhalt, dazu 20 Pfennig Sprunggeld (Deckgebühr) pro Tier. Nach heutigem Wert entsprach das etwa 450 bis 650 Euro.

1906 will der Gemeinderat die Verantwortung für die Bockhaltung abgeben: Künftig solle der Halter nicht nur füttern, sondern auch den Bock selbst beschaffen. Doch dazu kommt es nicht – der Großherzogliche Bezirks-Tierarzt greift ein und verhindert die Neuregelung. Die Stadt bleibt in der Pflicht.

Billigböcke mit Klauenproblemen

1906 gab es in Zell 23 Ziegen. Einem Bock durften pro Jahr bis zu 60 Ziegen zugeführt werden – genug also, um den Bedarf in Zell zu decken. Ein Zuchtbock kostete damals 50 bis 55 Mark, Zell erstand einen für 40 Mark – ein echtes Schnäppchen. Doch wie so oft: Mit dem Preis sank die Qualität.

Der Bockhalter war verpflichtet, das Tier ordentlich zu versorgen: füttern, pflegen, gesund halten. Beschwerden gab es trotzdem regelmäßig – besonders die Klauenpflege wurde oft vernachlässigt. Durch die vorherrschende Stallhaltung nutzten sich die Klauen nicht von selbst ab. Es kam zu „Schnabelklauen“ (überwachsene, schnabelartig gebogene Hufe), die Böcke hatten Schwierigkeiten beim Sprung. Für die Zucht kein kleiner Makel.

Zuchtgeschichte in Deutschland

Heute gibt es in Deutschland nur noch wenige Ziegenrassen in nennenswerter Zahl. Neben einigen regionalen Varianten prägen vor allem die Bunte oder Braune Deutsche Edelziege und die Weiße Deutsche Edelziege das Bild. Die Bunte entstand bis etwa 1925 aus verschiedenen braunen Ziegenschlägen. Sie lässt sich gut in der Landschaftspflege einsetzen. Die Weiße Deutsche Edelziege geht auf das Jahr 1928 zurück – eine Zusammenführung weißer Ziegen aus Norddeutschland, gekreuzt mit Saanen- und Appenzeller-Ziegen. Sie gilt als die eigentliche Hochleistungslieferantin für Ziegenmilch. Die Schwarzwälder Ziege, auch „Wälderziege“ genannt – ist eine Variante der Bunten Edelziege mit hellem Unterbauch.

Die Fleischziege – ein Exot mit langer Geschichte

Als Fleischziege ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem die Burenziege mit ihren typischen Hängeohren bekannt. Sie stammt ursprünglich aus Südafrika, wo sie aus der sogenannten Hottentotten-Ziege hervorging – einer alten Zuchtform, die wiederum auf nubische Ziegen zurückgeht, deren Wurzeln bis in die Antike reichen. Seit 1977 wird die Burenziege in Deutschland verstärkt eingesetzt: als Fleischlieferantin und vor allem als robuste Helferin in der Landschaftspflege.

Weißer Bock, rote Ziegen und Streit im Wald

1921 gründet sich in Zell ein Ziegen-Zucht-Verein. Er soll nicht nur für bessere Zuchtergebnisse sorgen, sondern auch die „Übelstände der letzten Zeit“ abstellen. Ein weißer Bock wird angeschafft, der rote Ziegen decken soll. Die Badische Landwirtschaftskammer verlangt eine strenge Deckregisterführung mit genauen Zeitangaben.

Für die Ziegen und Böcke wird eine Weidefläche eingerichtet: zunächst im Schinderdobel, dann zusätzlich im Schützendobel bei der Villa Scheid. Doch es bleibt nicht ohne Konflikte. Der Förster beklagt, dass Ziegen im Wald Schäden anrichten. Im Oktober 1924 wird der Weidegang im Schinderdobel schließlich verboten.

Das langsame Ende der Ziegenzucht in Zell

Schon 1924 wird der Ziegenzuchtverein in Zell wieder aufgelöst. Man beschließt, sich dem Verein in Gengenbach anzuschließen.

1935 beanstandet das Badische Bezirksamt die Vergütung für den Bockhalter in Zell: 100 Reichsmark pro Jahr seien zu wenig, mindestens 150 Mark müsse gezahlt werden. Außerdem wird die Vergabe des Postens an den Geringstbietenden ausdrücklich untersagt – ein Hinweis, der heute noch bei Ausschreibungen als Beispiel dienen könnte.

1949 beschließt der Kreis Wolfach, allein die Bunte Deutsche Edelziege für die Zucht zuzulassen. 1950 erhält Hermann Griesbaum aus Neuhausen als Bockhalter 150 DM Jahresgeld. Für den ersten Sprung gibt es eine Mark, bei Misserfolg sind die zwei weiteren Sprünge kostenlos.

Andere Tiere, andere Erwartungen

Die wenigen Zeller Ziegen waren ein lokales, überschaubares Problem. Ganz anders die Schafe: Sie kamen als große Herden von außerhalb und stellten die Behörden vor völlig andere Herausforderungen. Sie waren Sache der Wanderschäfer. Schafe lieferten Wolle und Fleisch, das sogenannte Schöpsenfleisch. Doch es fand kaum Anklang in deutschen Küchen. Nur das Militär nahm es ab – so bestand die Fleischversorgung der Soldaten im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 fast ausschließlich aus Schöpsenfleisch.

Nichts geht ohne Wanderbuch

Schon 1909 galt: Eine Herde durfte maximal 200 Tiere führen. Nach 1921 wurde diese Grenze auf 300 Schafe erhöht. Doch einfach drauflosziehen ging nicht: Wer mit seiner Herde unterwegs war, brauchte eine Wanderurkunde für das Land Baden, ein Gesundheitszeugnis mit fünf Tagen Gültigkeit (ab 1884 vorgeschrieben) und ein genau geführtes Wanderbuch. Wer aus dem „Ausland“ kam – und dazu zählte schon Württemberg – musste sich eine neue badische Urkunde ausstellen lassen. Die Vorschriften wurden streng durchgesetzt, notfalls mit Polizeigewalt. Verstöße führten dazu, dass die Herde sofort in einen Stall getrieben werden musste. Wer nachts zog, brauchte zudem eine offizielle Begleitung durch einen Stadtbediensteten.

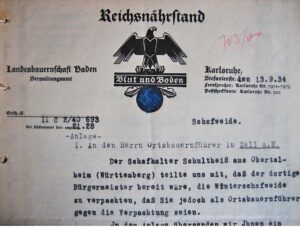

Schafe unter politischem Zugriff

Am 4. Mai 1920 – in Erfüllung des Friedensvertrages von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg – wurden sämtliche in Baden gehaltenen Schafe beschlagnahmt, was keine weiteren Nachteile nach sich zog.

Feldfrevel und die Sache mit Jakob Fauser

Bei Schaden durch unbefugtes Weidenlassen von Schafen – dem sogenannten Feldfrevel – durfte zur Soforthilfe gegriffen werden. Zum Beispiel konnte ein Schaf der Herde zurückbehalten werden. Solche Maßnahmen waren nötig, denn nicht alle Schäfer achteten genau auf ihre Herde. Einer der bekanntesten Sünder war Jakob Fauser aus Neu-Ulm, geboren am 26. Dezember 1882. Das Weidenlassen und Treiben von Schafen auf Dämmen und Vorländern war verboten.

Sinkende Wollpreise

1923 wurde die Schafhaltung staatlich gefördert. Doch schon 1930 geriet die Branche in eine Krise: Die Wollpreise fielen drastisch, viele Schäfer gerieten in Not. Im Zuge dieser Notlage wollten die Schäfer Schafweiden pachten, doch die Bevölkerung zeigte wenig Bereitschaft dazu. Es kam erneut zu staatlichen Zuschüssen.

Pachtverträge für den Winter

In den Jahren 1942/43 bis 1951 verpachtete das Bürgermeisteramt Zell eine Winterschafweide für 250 Reichsmark an Gottlieb Pfeffer aus Untertalheim, Kreis Horb. Der Krieg hatte auch hier Folgen: Pferchen – das gezielte Einpferchen von Schafen auf bestimmten Flächen – wurde 1946 als Mittel eingesetzt, um den Wert der Weiden zu steigern, da die Flächen dadurch besser abgefressen wurden. Die Pachtverträge unterlagen festen Regeln: Langjährige Pächter hatten ein Anrecht darauf, die Pacht wiederzubekommen.

Quellen:

Stadtarchiv Zell am Harmersbach

VII. Landwirtschaft, Tierzucht, Veterinärwesen

Akten: Tierzucht Veterinärwesen № 2-4 (1862-1949), Tierzucht Veterinärwesen № 4; 13 (1883-1927)

Tagebuch aus dem Feldzuge 1870/71 von Karl E. Geißler