Das Messer ist das älteste Werkzeug der Menschheit. Schon in der Steinzeit hat man Steine scharf geklopft, um Essen zu zerteilen. Im Vormittelalter gab es dann die Schmiede, die sich in verschiedene Fachrichtungen entwickelten. Wie auch die der Messerschmiede.

Im späteren Mittelalter schließlich – vor allem in Frankreich – kam eine Esskultur auf, die Bestecke verwendete. Auch diese wurden nun im Schmiedehandwerk erstellt, repariert und nachgeschliffen, ebenso wie Scheren.

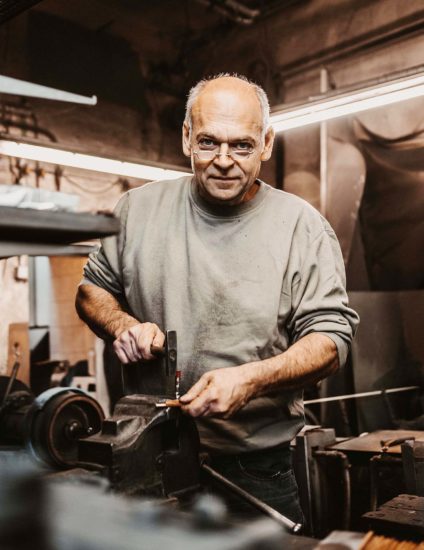

So weiß es der Zeller Messerschmied Willi Kneissler zu erzählen. In fünfter Generation führt er mit seiner Ehefrau Elke den seit 1875 existierenden Familienbetrieb, stellt von Hand verschiedene Taschenmesser sowie Vespermesser her und schleift Klingen aller Art. »Aber von der Messerschmiede alleine würden wir nicht mehr leben können«, berichtet der 57-Jährige. Denn die im 20. Jahrhundert einsetzende Industrialisierung hat zu einer massiven Dezimierung seines Berufsstandes geführt.

»Vor allem in den Städten haben viele ehemalige Messerschmiede schon längst auf reinen Verkauf umgestellt«, berichtet der 57-Jährige. Auch er selbst betreibt einen Laden, in dem unterschiedlichste Stahlwaren für den Haushalt angeboten werden. In einem modern gestalteten Ambiente.

Betritt man jedoch die Werkstatt, so fühlt man sich beinahe in eine andere Welt versetzt. Hier sieht es noch so aus wie auf jenem Schwarzweiß-Foto, das Kneisslers Großvater bei der Arbeit am Schleifstein zeigt. Im Jahre 1920.

»Mein Opa hat noch alle Teile von Hand geschmiedet – jedes Jahr zum Beispiel alleine zig hundert Holzreißer, wie wir sie heute noch machen«, erklärt Kneissler. Holzreißer? Der historisch interessierte Familienvater unternimmt einen Ausflug in die Geschichte. »Früher gab es in fast jedem Ort einen Messerschmied, der sich grundsätzlich den regionalen Besonderheiten anpasste.«

Die Besonderheiten Zells und seiner Umgebung bestanden in einer ebenso bäuerlichen wie waldreichen Gegend. Und so war der »Holzreißer« ein Waldarbeitermesser – unentbehrlich, wenn die gefällten Bäume gleich im Wald geschält und markiert wurden. »Im Abstand von jeweils einem Meter ritzte man ein Zeichen oder auch eine Zahl in den Stamm, um dessen Länge zu markieren.« Auch für Schäfer gab es ein spezielles Schneidewerkzeug.

Dereinst unentbehrlich

Unentbehrlich für Bauern wiederum war das Bauernmesser – ein klassisches Taschenmessermodell, das zunächst in Tuttlingen hergestellt wurde. »Dort befand sich die Hochburg der Messerschmiede im süddeutschen Raum«, weiß Kneissler, »um 1850 gab es da rund 80 Messerschmiede.« Einer von ihnen war Gottfried Jetter.

Der begab sich, wie damals üblich, auf Wanderschaft, um Berufserfahrung zu sammeln. Unter anderem in Straßburg und Paris, wo Messerschmiede medizinische Instrumente für die dortigen Krankenhäuser herstellten. Als Jetter 1867 nach Tuttlingen zurückkehrte, gründete er eine Firma, die sich heutzutage Aesculap nennt, Medizinprodukte sowie Medizintechnik vor allem für die Chirurgie herstellt und 3500 Mitarbeiter beschäftigt. »So kann man sehen, was aus dem alten Handwerk entstanden ist«, sagt Kneissler.

Bevor die Medizintechnik in Tuttlingen Einzug hielt, stellten die dortigen Messerschmiede vor allem Taschen- und Jagdmesser her. »Wir hier in Zell sind heutzutage die einzigen im süddeutschen Raum, die das Tuttlinger Bauerntaschenmesser noch machen«, unterstreicht der Messerfachmann, »das war ein vielfach benötigtes Arbeitsgerät. Da war oft noch ’ne Ahle dran«, die brauchte man zum Säckeflicken, oder um den Speck zum Aufhängen mit einem Faden zu versehen.

Er habe noch viele Bauern in Erinnerung, die sagten, »ich geh’ am Sonntag nicht ohne Taschenmesser in die Kirch’«, lacht Kneissler, »das war ein Spruch, der sich mir eingeprägt hat.« Aber auch auf einer Baustelle zum Beispiel war ein Taschenmesser allgegenwärtig, »das war früher ein ganz wichtiger Alltagsgegenstand, an dem sich oftmals auch ein in sich gedrehter Bohrer befand.«

Zu den heutigen Abnehmern dieser Werkzeuge gehören viele Messerliebhaber und –sammler. Menschen also, die es zu würdigen wissen, dass die Herstellung eines Taschenmessers wesentlich aufwändiger ist als die eines feststehenden Messers. Wie jener Kunde aus Israel, der neulich über Instagram bei Kneissler genau ein solches Bauerntaschenmesser bestellt hat, wie es der Vater dereinst besaß.

Bei 55 aufgehört

Die pro Messer hohe Arbeitstiefe mit ihrer Kleinteiligkeit der Arbeitsschritte ist enorm. »Irgendwann hab’ ich mal angefangen zu zählen, bei 55 aber aufgehört«, lacht der Zeller Messerschmied wieder. Als Beispiel zeigt er dünne Backen aus Neusilber, die es aufzulöten und zu überschleifen gilt. Auf diese Platinen werden Schalen genietet – Kneissler deutet auf entsprechende Teile aus Pflaumenholz. Statt des Holzes wurde früher hauptsächlich Hirsch- oder Büffelhorn verarbeitet, das ab und an noch immer Verwendung findet.

»Ganz früher erhielten wir die Hörner im Ganzen«, erzählt der Hand-Werker von einer schmutzigen und stinkenden Arbeit. Bei der werden die tierischen Auswüchse ausgekocht, zersägt und in Stücken gepresst, damit sie eine gerade Form erhalten.

Zu den Bestandteilen eines Taschenmessers gehört auch eine Feder, die vorgebohrt, gehärtet, geschliffen und auf Länge gebracht werden muss. Und da ist natürlich die Klinge. »Ich selbst musste zur Meisterprüfung noch ein von Grund auf selbstgeschmiedetes, mehrteiliges Taschenmesser machen – und ein Tranchierbesteck.«

Die alte Esse steht noch immer in der Ecke der Werkstatt, doch wird sie heutzutage seltener benutzt. Denn: Seit der Nachkriegszeit kommen Klingen-Rohlinge zum Einsatz, die in industriellen Gesenkschmieden in Formen hergestellt werden. »Die verarbeiten wir dann weiter«.

Bloß nicht: Den Klingenstahl blau werden lassen

Dass von den einstmals weit verbreiteten Messerschmieden heutzutage nur noch ein kleiner Kreis übrig geblieben sei, berichtet Kneissler – die Innung Baden-Württemberg zähle inzwischen wohl nicht mehr als acht Mitglieder. Wie dereinst jedoch stellt auch heute noch das Nachschleifen von Messern, Scheren und weiteren Schneidwerkzeugen ein wichtiges Aufgabenfeld dar.

»Mein Opa hat beispielsweise die früher überall gebräuchlichen Rasiermesser geschliffen« – Senioren dürften diese noch von ihren Großvätern kennen, die Jüngeren vielleicht aus Westernfilmen. »Ein Rasiermesser nachzuschleifen ist eine hoch diffizile Angelegenheit«, weiß der Mann, zu dessen Ausbildung Materialkunde und Oberflächenbearbeitung ebenso gehörten wie das Thema »Schleifwinkel«.

Umso kritischer äußert Kneissler sich über fahrende Schleifer, die noch immer auf Marktplätzen zu finden sind und mit denen der gelernte Messerschmiede auf keinen Fall in einen Topf geworfen haben möchte: »Die verschleifen den Leuten die Messer«, betont er: »Wenn man ein Messer falsch schleift, dann wird der Stahl blau, das heißt die bei der Herstellung gehärtete Stahlklinge »glüht aus« und wird weich – das Messer können Sie dann wegschmeißen.«