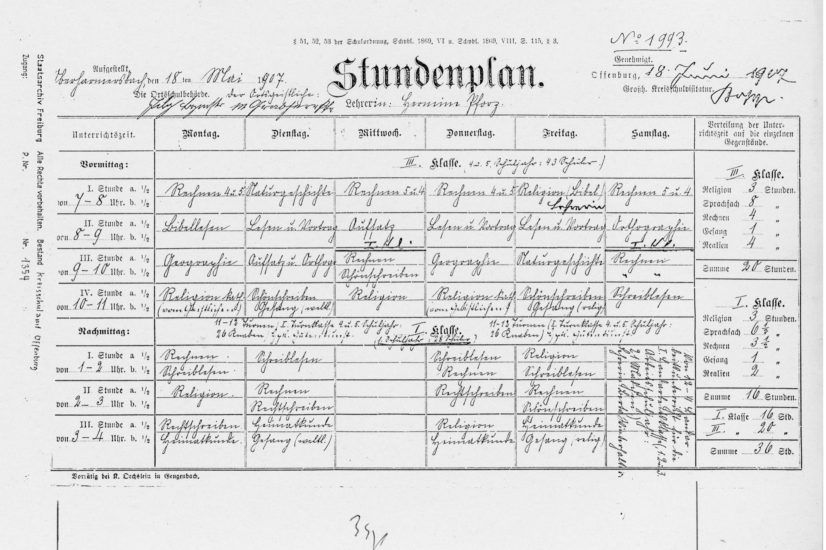

Lösung: Unser Bild zeigt einen Stundenplan aus dem Jahre 1907 (aufgestellt am 18. Mai; genehmigt am 18. Juni: das Schuljahr begann damals noch im April jeweils nach den Osterferien) und spiegelt den damaligen Schulalltag der Schülerinnen und Schüler in der Volksschule Dorf wider. Abgezeichnet und genehmigt ist der Stundenplan von der Ortsschulbehörde (links oben), verkörpert durch den amtierenden Bürgermeister (zu jener Zeit Landolin Jilg) und den jeweiligen Pfarrer (damals Sittikus Grabherr). Bestätigt wurde der Verwaltungsakt vom Kreisschulvisitator Rapp. Es unterrichtete im Jahre 1907 im Dorf die Lehrerin Hermine Pforz.

Früher war eben nicht alles besser – große Klassen mit über 50 Schülerinnen und Schüler, ausschließlich Frontalunterricht, körperliche Strafen, bescheidene Räumlichkeiten, um nur ein paar Aspekte zu nennen – aber heute ist vieles schlechter. In unserer heutigen »Spaßgesellschaft« ist eben, mit Verlaub, auch mal Anstrengung angesagt. Jeder, der ein Instrument lernen will oder sich sportlich mit anderen im Wettstreit misst, weiß das. Enttäuschungen und Erfolgserlebnisse wechseln sich ab, in der Schule wie im späteren Leben.

Der Lehrer bzw. die Lehrerin war oft genug eher »Dompteur« als Pädagoge. Schule und Bildung waren schon immer ein »Sparschwein«, aber es scheint (wenn auch nur leidlich) funktioniert zu haben. Während die einen sich in Schönschreiben übten, konnten die anderen singen, und während die anderen rechneten, übten die einen sich im Lesen.

Religion – natürlich nur katholisch – schien ganz wichtig zu sein (Mo./Mi./Do. jeweils 4. Std). Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass der jeweilige Ortsgeistliche die Schüler unterrichtete. Religion diente eben auch der Disziplinierung und der Förderung des Obrigkeitsglaubens gleichermaßen, oft verbunden mit der Verkündung eher der »Drohbotschaft« als der »Frohbotschaft«. Ergänzt wurde das Fach durch Bibellesen (Fr. 1. Std), das durfte mitunter die Lehrerin ausführen.

Rechnen (Mo./Mi./Sa. jeweils 1. Std), Aufsatz (Di. 3. Std), Orthographie (Sa. 2. Std; Rechtschreibung in der 1. Klasse; Di./Do.-Nachmittag, 2. Std) und Schönschreiben (Fr. 4. Std.) – man achte auf die handschriftliche Ausfertigung des Stundenplans – waren fester Bestandteil des wöchentlichen Angebots. Lesen und Vortrag (Do./Fr. jeweils 2. Std.) sollten den Schülern Sicherheit im Auftreten geben. In der 1. Klasse gab es auch das Fach Schreiblesen (Mo.-/Di.-/Do.-/Fr.-Nachmittag 1. Std.), um die Jüngsten auf die Schule und das Leben vorzubereiten. Mit der »Smartphone-Generation«, die mit Smileys und Abkürzungen kommuniziert, lebhaft unterstützt von verqueren »Pädagogen«, die vehement »Schreiben nach Gehör« propagieren und dies dreist als »Erleichterungsdidaktik« verkaufen, werden weiterführende Schulen sowie Ausbildungsbetriebe und Universitäten in Bälde ihr blaues (Rechtschreib-) Wunder erleben – wenn sie es nicht schon haben.

Heimatkunde in der 1. Klasse (Di.-Nachmittag 3. Std.) und Geographie (Mo./Do. jeweils 3. Std. – ist heute auch nicht mehr in erster Linie der Orientierung im Raum und nach Karten gewidmet, man hat ja ein »Navi«, siehe oben –) sowie Naturgeschichte (Di. 1. Std./Do. 3. Std.) sind unter dem Begriff »Realien« (Auflistung rechts) zusammengefasst, d.h. die Orientierung im Raum und in der Gesellschaft. Manche deutschsprachigen Kantone der Schweiz führen diesen Begriff noch heute in der Schule. Und schließlich durfte der Gesang (Di./Fr. jeweils 4. Std.) nicht fehlen. Hier wurden auch Kirchenlieder eingeübt.

Über die Mittagszeit stand eine Stunde Turnen mit Hauptlehrer Gutenkunst auf dem Plan. In den Genuss der Körperertüchtigung kamen nur die Knaben. Die Mädchen erlebten die Schulzeit meist nur als kurze Episode. Zu Kaisers Zeiten war es trotz allgemeiner Schulpflicht üblich, dass die Mädchen nach der ersten Menstruation zu Hause blieben und dort im Haushalt in Kochen, Backen, Nähen etc. weitere Kenntnisse erhielten – Vorbereitung für ihre spätere Rolle als Hausfrau und Mutter. Es gab lediglich Handarbeitsunterricht für das 1., 2. und 3. Arbeitsschuljahr (Ergänzung rechts unten). Hierfür wurde als »Lehrerin: Berta Winterhalter« angeführt.