Schweine sind genügsam, sagen Bauern – und Behörden. Doch wehe, es fehlt der Sprungnachweis oder das Futter kommt nicht per Vertrag. Dann wird’s kompliziert. Teil 5 unserer Serie über das Veterinärwesen in Zell taucht ein in eine Zeit, in der ein einziger Antrag gleich mal 30.000 Mark kostete.

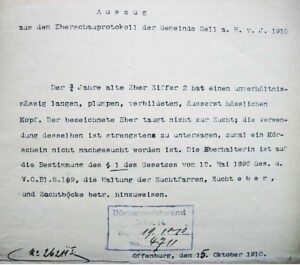

Eberhaltung war im alten Zell keine Privatsache. Wer einen Zuchteber besaß, musste sich an genaue Vorgaben halten – von der Stallgröße über die tägliche Bewegung bis zur Wasserstelle fürs Suhlen. Heute wäre das wohl am ehesten mit der Haltungsform 3 – Außenklima zu vergleichen. Und natürlich galt: Ohne Körschein (meistens der Rasse „Yorkshire-Kreuzung weiß“) keine Sprünge. In Bohlsbach gab es eine Schweinezuchtstation, die laufend junge Zuchteber anbot. Vorgeschrieben war außerdem die Führung eines Sprungregisters. Selbst die Fütterung war geregelt, fein säuberlich getrennt in Sommer- und Winterrationen.

Prämien für den besten Grunzer

Das Bezirksamt überließ nichts dem Zufall. Um die Qualität der Schweinezucht zu steigern, wurden Prämien für herausragende Tiere ausgelobt. Bürgermeister sollten ihre Bauern animieren, Tiere auf Bezirksschauen vorzuführen. Als 1900 die Haltungsverträge für Eber und Farren ausliefen, hatte Zell keinen neuen Entwurf vorgelegt. Schließlich erhielt die Eberhalterin Witwe Anselm Henninger vom Gasthaus „Zum Raben“ einen neuen Körschein für einen Eber ausgestellt. Körscheine für neue Eber wurden bis 1906 automatisch verlängert – allerdings nur unter der Bedingung, dass bei wachsender Zahl an Mutterschweinen auch entsprechend zusätzliche Zuchteber angeschafft wurden.

Kein Körschein, kein Küsschen

Doch nicht immer lief es glatt. Zell wollte – wieder mal aus Spargründen – ungeeignetes, aber günstiges Zuchtmaterial einkaufen. Bezirksveterinär Merkle grätschte dazwischen. Auch die Anmeldung zur Körung wurde vernachlässigt. Manche Tiere wurden sogar ohne gültige Prüfung zur Zucht eingesetzt – ein klarer Verstoß gegen das Gesetz. Und dann war da noch die Bezahlung: Die Stadt zahlte den Eberhaltern so wenig, dass das Bezirksamt sich 1915 veranlasst sah, einzugreifen. Die Vergütung sei nicht zumutbar. Der ältere Eber wurde kurzerhand abgeschafft, für den verbleibenden jüngeren gab es immerhin 200 Mark im Jahr. Den Betrag, den zuvor beide Eber ernähren sollte.

Am 2. Juni 1914 lässt das Bezirksamt zählen: Insgesamt 425 Schweine stehen in den Ställen – darunter gerade einmal 2 Zuchteber und 29 Zuchtsauen.

Schweine ins Holz, sagt das Amt

1915 wird das Futter knapp. Das Bezirksamt drängt darauf, die Schweine zur Eichelmast in den Wald zu treiben – sozusagen Biofütterung mit Laubanschluss. Zell lehnt ab: Der Schaden im Wald sei größer als der Nutzen. Gleichzeitig sollen Mastverträge helfen, die Versorgungslage der Bevölkerung zu verbessern. Wer mindestens 30 Schweine zur Mast anmeldet, bekommt Prämien: 10 Mark für Tiere über 250 Pfund, 15 Mark für Schwergewichte über 280 Pfund. Dazu 5 Zentner Gerste pro Schwein – frei Bahnstation als Kraftfutter. Ein lohnender Deal.

1920 gab es 100 Gramm Fleisch pro Woche und Kopf.

30.000 Mark für ein Schweinejahr

Nach dem Krieg gerät alles aus dem Gleichgewicht. 1922 erhält der Rabenwirt für die Eberhaltung 200 Mark – kein schlechter Betrag. Doch mit der Hyperinflation ist das bald nichts mehr wert. Anfang 1923 stellt er rückwirkend für nur ein Jahr einen Antrag über 30.000 Mark. Die Stadt stimmt ohne großes Zögern zu. Im Juli desselben Jahres wird ein sogenannter Faselhaltungsvertrag mit Wilhelm Harter aus Neuhausen geschlossen. Faselvieh, das waren die zur Zucht bestimmten männlichen Tiere – ein Begriff, der heute fast vergessen ist.

Zuchtkontrolle mit Maßband

Nach der Inflation normalisieren sich die Verhältnisse. Eber- und Farrenschauen finden wieder statt, Prämien haben endlich wieder einen Wert. Bei der Eberschau am 7. November 1928 in Offenburg stellt die Kommission fest, dass der Eber von Zell in seinem Wuchse zurückgeblieben ist. Dann wird der Ton langsam schärfer. 1934 verlangt das Finanz- und Wirtschaftsministerium aus Karlsruhe mehr Kontrolle. Junge Eber unter acht Monaten dürfen gar nicht mehr decken, ältere unter einem Jahr nur jeden zweiten Tag. Auch das gemeinsame Austreiben mit Sauen wird verboten – zu viel unkontrollierter Elan. Gemeinden müssen fortan selbst für die Eberbeschaffung sorgen. Billigvergaben an den Wenigstbietenden? Ausgeschlossen. Und die zu deckenden Sauen müssen mindestens acht Monate alt sein und mehr als 180 Pfund wiegen.

Ferkel zählen, Kartoffeln wiegen

Der Zweite Weltkrieg bringt die Zucht durcheinander. Aufzeichnungen fehlen, Papier ist knapp. 1948 erlaubt die französische Besatzungsmacht dem Kreis Wolfach genau 600 Zuchtsauen – nicht mehr. Damit soll der Ferkelbedarf für die Mast im ganzen Kreis gedeckt werden. Der Handel mit Ferkeln war streng reglementiert – wer sich nicht daran hielt, riskierte die Beschlagnahmung der Tiere.

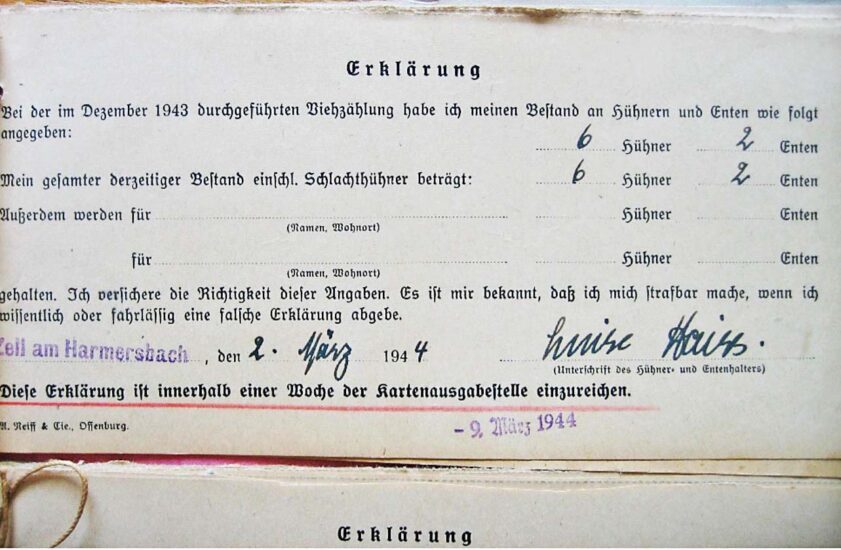

Wenn die Ente Eier liefert und der Hanf verschwindet

Auch andere Tierarten geraten ins Visier der Verwaltung. Geflügel darf ab 1922 nicht mehr frei laufen – zu viel Schaden an Feldern und Gärten. Nach dem Krieg müssen sogar Enten, Legehühner und Kapaune gezählt werden, mitsamt ihren Eiern. Für jedes Huhn ein Ei, lautet 1947 die Anordnung. Gleichzeitig verschwinden alte Kulturpflanzen: Der „Badische Hanf“ wird vermisst – man sucht nach Samenresten in allen Scheunen. Bis heute gilt sein Verbleib als ungelöst.

Gegen alles, was kreucht und fleucht, versprach einst das Mittel „Gryllolin“ Abhilfe – ein „einziges Radicalmittel“ laut Anzeige. Es sollte nicht nur Küchenkäfer, Ameisen und Grillen samt Brut vertreiben, sondern auch gegen so manches wirken.

Bloß nicht zu viel wiegen

Ab dem 22. Juni 1945 mussten Gemeinden regelmäßig Vieh an die französische Militärregierung abtreten. Die Tiere wurden nach Fleischqualität klassifiziert, die Beschaffung überließen die Franzosen den örtlichen Bürgermeistern. Zusätzlich sollten Eier, Milch und später auch Ferkel geliefert werden. Im Sommer 1947 hieß es: ein Ei pro Huhn.

Die Kontrolle war streng: Kälber mit verdächtig hohem Gewicht wurden nachgewogen, Offiziere kamen persönlich vorbei. Gezahlt wurde spät oder gar nicht, geliefert wurde aber erst wieder nach Geldeingang.

Trotz aller Kontrollen wurde weiterhin geschlachtet – oft heimlich und ohne Genehmigung. Importiertes Vieh aus anderen Besatzungszonen landete bei Nacht und Nebel auf dem Schlachttisch. Das führte so weit, dass Tierärzte vor der Fleischbeschau erst einmal klären mussten, woher das Tier überhaupt stammte.

Verstöße blieben selten folgenlos: Eine Kalbin, die Frau Liesel Bauer vom Hotel Löwen 1946 unerlaubt veräußert hatte, musste auf Anordnung bei Strafe zurückgebracht werden.

Zählen bis der Schreiberling streikt

Gezählt wurde alles – und zwar mit deutscher Gründlichkeit. Am 1. Oktober 1915 erfassten die Viehzähler in Zell nicht nur Kühe, Kälber und Schweine, sondern auch Zicklein, Zuchteber und Zuchthähne. Selbst die Zahl der Truthühner (sechs) und der Kaninchen (400) wurde fein säuberlich notiert. Pferde wurden getrennt nach zivilem und militärischem Besitz gezählt, das Federvieh in Legehühner, Küken und Enten aufgeschlüsselt.

Doch damit nicht genug: Ab 1916 fand die Zählung monatlich statt – inklusive Vorräten wie Dörrfleisch, Konserven und Eiern. Später kamen sogar Bienenstöcke und Hunde dazu. Wer dabei falsche Angaben machte, riskierte nicht nur Bußgeld oder Gefängnis, sondern auch den Verlust seines Viehs – das wurde im Zweifelsfall kurzerhand enteignet.

Wenn jedes Tier zur Kasse bittet

Schon im 18. Jahrhundert gab es Entschädigungen für Viehverluste durch Seuchen – eine frühe Form der Tierseuchenvorsorge. Heute übernehmen die Tierseuchenkassen diese Aufgabe, sie lösten die alten Viehversicherungsvereine ab. Wer Tiere hielt, musste zahlen: Der Beitrag richtete sich nach der Anzahl der Tiere, eingezogen wurde er von den Gemeinden, die das Geld an das Bezirksamt weiterleiteten.

1943 – mitten im Krieg – zählte man in Zell: 10 Pferde (50 Reichsmark Beitrag), 198 Rinder (198 RM), 216 Schweine (108 RM) und 154 Bienenvölker (30,80 RM). Gezählt wurde streng und amtlich – es sei denn, es fehlte am Nötigsten: Im Juni 1946 fiel die Viehzählung buchstäblich ins Wasser. Es gab kein Papier. Sie wurde auf Juli verschoben.

Quellen:

Stadtarchiv Zell a. H. Akten VII. 3. Tierzucht Nr.7 1884-1931 Akten VII.4.Vet. Nr. 1 (1868-93)

Stadtarchiv Zell am Harmersbach VII. Landwirtschaft, Tierzucht, Veterinärwesen Akten: Tierzucht Veterinärwesen № 2-4 (1862-1949)

Stadtarchiv Zell Akten VII.3.Tierzucht Nr. 6 1888-96 und folgende:

Stadtarchiv Zell Akten VII.3.Tierzucht Nr. 2 1887-1908.

Stadtarchiv Zell am Harmersbach VII. Landwirtschaft, Tierzucht, Veterinärwesen