Am Mittwoch endete in der Ev. Stadtkirche die diesjährige »Zeller Sommermusik«. Schon in den vergangenen Jahren wirkte der geschätzte Zeller Organist beim Programm mit. In diesem Jahr war er bei allen drei Abenden der Hauptakteur.

Foto: Dieter Petri

Foto: Dieter PetriBärbel Beck dankt Benson für die dreimalige Bestreitung der Sommermusik.

Benson hatte sich für das letzte Konzert vorgenommen, die Besucher nicht nur mit ausgewählten Stücken zu erfreuen, sondern zugleich einen Einblick in die Technik der Orgel zu geben. Zugegeben ein schwieriges Unterfangen. Aber Benson wollte vor dieser Aufgabe nicht kapitulieren, sondern wenigstens teilweise verständlich machen, was sich hinter dem mächtigen Aufbau abspielt.

Wie bei einer Fahrt mit dem Auto zuerst der Anlasser bedient werden muss, so kann das Orgelspiel erst beginnen, wenn das Gebläse eingeschaltet wird. Ohne Luftdruck geht bei der Orgel nichts. Früher wurde der Wind mit einem Blasebalg erzeugt, der von einer Hilfskraft getreten werden musste. Ein Organist hatte sich mit dieser gut zu stellen, wenn während eines Stückes dem Gerät nicht die Luft wegbleiben sollte.

Die Tastatur der Orgel leitet den Luftstrom zu den Pfeifen. Die Lippen- oder Labialpfeifen ähneln einer Blockflöte. Der Luftzug verwirbelt an einer Kante und versetzt die Luftsäule in Schwingungen, die als Töne wahrgenommen werden. Die Labialpfeifen können aus Metall- oder Holz hergestellt sein. Beim Metall handelt es sich um eine Legierung von Zinn und Blei. Für den äußeren Betrachter zeigt der Orgelprospekt die größten Pfeifen-Exemplare, die für die tiefsten Töne verantwortlich sind. Die nicht minder wichtigen Holzpfeifen mit quadratischem Querschnitt agieren unsichtbar im Hintergrund. Benson hatte zur Demonstration eine Holzpfeife mitgebracht.

Weiche wie harte Klänge

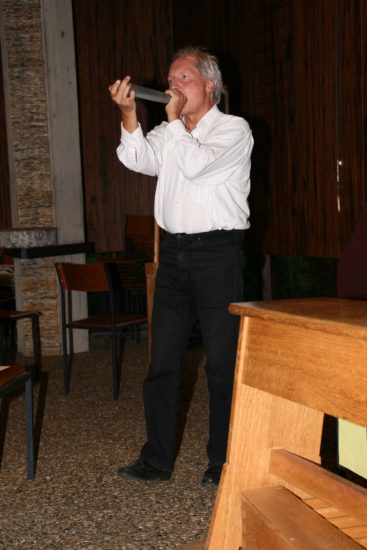

Weniger häufig sind im Instrument die Zungen- oder Lingual-Pfeifen verbaut. Sie sind auch aus der genannten Metall-Legierung und für die schrillen Töne zuständig. Auch hiervon hatte der Organist ein Modell parat. Um es zum Tönen zu bringen, bedarf es wie bei der Trompete einer kräftigen Puste.

Warum die Orgel auch als »Königin der Instrumente« bezeichnet wird, hängt mit ihrem Ehrgeiz zusammen, mit ihren Möglichkeiten ein ganzes Orchester zu repräsentieren. Die Bandbreite der »Instrumente« reicht von der hohen Piccolo-Flöte bis zum tiefsten Kontrabass. Die Klangkomplexität eines Orchesters wird mit Hilfe von Registern erzielt. Diese leiten die Luft auf gleichhoch gestimmte Pfeifen, die jedoch auf Grund ihres Materials eine unterschiedliche Klangfarbe entwickeln.

Gefällige Illustrationen

Selbstverständlich ließ es der Organist nicht bei einem Musikunterricht bewenden, sondern bot wie gewohnt ein vielfarbiges Konzert. Mit »Highland Cathedral« von Korb und Roever kamen die lieblichen Register zum Zug, die der anheimelnden Melodie gerecht wurden und ohne Mühe an die in Schottland gepflegte Dudelsackpfeife denken ließen. Der »Schüblersche« Choral »Wachet auf ruft uns die Stimme« von Johann Sebastian Bach ließ in seinen hellen Klängen an die »Wächter hoch auf den Zinnen« denken, welche die schläfrige Stadt zur Wachsamkeit rufen.

Den Schluss bildete die »Toccata in Seven« des zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter. Hierzu zog Benson nahezu alle verfügbaren Register, um das zackige Stakkato mit der Vielfalt von Klangfarben zu verbinden. Nicht weniger kraftvoll war der Applaus, den das Publikum dem gewandten Musikus spendete. Kirchenratsmitglied Bärbel Beck drückte den Dank des Veranstalters mit der obligatorischen weißen Rose aus. Ohne Benson hätte die Kirchengemeinde nicht gewusst, wie sie trotz coronabedingter Einschränkungen die Sommermusik hätte bestreiten sollen, hielt sie fest.