Der Abend versprach vergnüglich und interessant die Geschichte der Reformation mit der Gegenwart zu verbinden. Dazu sollte es »Reformationsmusik« von Christiane, Johanna und Max Bergsträsser geben. Das Vorhaben ist geglückt, etwa 150 Besucher sind um einiges schlauer. Bemerkenswert: Zwei katholische Theologen glänzten mit ihrem Wissen über die Reformation.

Foto: Susanne Vollrath

Foto: Susanne Vollrath Foto: Susanne Vollrath

Foto: Susanne Vollrath Foto: Susanne Vollrath

Foto: Susanne Vollrath Foto: Susanne Vollrath

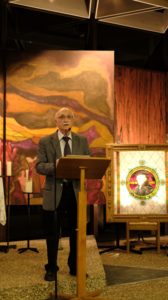

Foto: Susanne VollrathZunächst vollzog Dr. Dieter Petri in seinem Vortrag die historische Seite nach, beginnend bei den politischen Umständen, die in Straßburg die Ideen der Reformation befeuert hätten und bis ins Jahr 1262 zurückreichen würden, über den Bildungshunger der Stadt-Bürger im 15. Jahrhundert, die daraus erwachsende Rolle der Pforzheimer Bürgerlichen Lateinschule bis hin zum Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert, der nicht zuletzt ein Religionskrieg gewesen wäre und der halb Europa zerstört hätte.

Dr. Petri und Gengenbachs Rolle bei der Reformation des Kinzigtals

Der Historiker stellte die Bedeutung von Caspar Hedio und Martin Bucer sowie dessen Nachfolger Konrad Servitor für die Reformation des Kinzigtals heraus. Graf Wilhelm von Fürstenberg, Landgraf der Ortenau und im Volksmund »Wilder Willi« genannt, hätte zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Einstellung der Reformatoren geteilt und den Kontakt mit dem Straßburger Reformator Caspar Hedio gepflegt. Selbst der Stadtrat von Gengenbach wäre zu dieser Zeit auf der Seite der Reformatoren gewesen. Jeder Bürger dort hätte zu dieser Zeit das »Vater unser«, das Glaubensbekenntnis und die Zehn Gebote aufsagen können müssen. Als Lernhilfe wäre 1545 der Gengenbacher Katechismus erschienen. Wilhelm hätte versucht, in den Jahren seiner Herrschaft die Reformation im Oberen Kinzigtal zu etablieren. Er hätte Prediger eingesetzt und eine Landordnung erlassen. Verboten und bestraft wären von da an nicht nur Volltrunkenheit und Würfelspiele gewesen. Auch das Ausschenken von Wein am späteren Abend, das Geldleihen von Juden gegen einen hohen Zins, die sexuelle Ausschweifung und – aus heutiger Sicht besonders hart – die Fasnacht als »heidnische Unsinnigkeit« wären plötzlich unter Strafe gestanden. Pflicht hingegen wäre der sonntägliche Gottesdienstbesuch geworden. »Mit dieser Landordnung war aus dem ‚wilden‘ ein ‚gestrenger‘ Willi geworden«, fasste Dieter Petri diese geschichtliche Episode zusammen.

Heute noch so, morgen schon wieder anders

Doch wie so oft zu dieser Zeit wäre nach dem Tod des Herrschers alles wieder anders geworden. Der Nachfolger, Graf Friedrich, wäre katholisch geblieben und hätte versucht, wieder behutsam umzusteuern. Als 1568 Graf Albert an die Macht gekommen war, wäre der Besitz von lutherischen Schriften plötzlich wieder vollständig untersagt gewesen. Es hätten erneut Kriege zwischen den Religionen gefolgt. Kaiser Karl V. hätte versucht, den Streit zu mildern und im »Interim« einen Kompromiss zu finden. Vorerst wäre es ihm dadurch nicht gelungen, die religiösen Schranken zu überwinden. 1555 wäre auf dem Reichstag zu Augsburg beschlossen worden, dass der Fürst die Konfession seiner Untertanen bestimmen dürfte. Wer das nicht akzeptieren wollte, hätte auswandern müssen. Jedoch erst nachdem er sein Vermögen verkauft und eine Sondersteuer entrichtet hätte. Erst rund 100 Jahre später, im Jahre 1648, wäre der Dreißigjährige Krieg mit einem Konfessionsfrieden beendet worden. Das Recht der Fürsten wäre aufgehoben worden und die Obrigkeit hätte versprochen, alle Christen in gleicher Weise zu respektieren.

Pfarrer Uhls temporeiche Interpretation der Ideen Luthers

Der Impuls-Vortrag seines Counterparts, des Pfarrers Hans-Michael Uhl, knüpfte an diese Ausführungen an und fragte, welche Schlüsse man aus dem Verlauf der Geschichte für die Zukunft schließen könne. Er verwies auf Luthers Mut und Standhaftigkeit, die heute so wichtig seien wie gestern und die Möglichkeit, die das Gedankenkonstrukt der Reformation in Zeiten der Selbstoptimierung biete, auch einmal zu scheitern. Das Leben und Wirken Martin Luthers wäre der beste Beweis, dass ein einzelner Mensch aus der Provinz die Welt verändern kann. Urbane Vorherrschaft? In diesem Fall Fehlanzeige! Er regte zum Nachdenken darüber an, wie heute unser Blick auf die Peripherie sei. Die Ideen Luthers würden einen zudem zu der Frage führen, was in einer konkreten Situation als wichtiger angesehen werden müsse – Tradition oder Fortschritt. Ein Punkt, den es selbst heute immer wieder zu beantworten gilt. Und: Luther hätte die Reformation zu einer Bildungsbewegung gemacht, denn »Bildung ist Freiheit«. Bildung ermögliche die eigene Interpretation von Texten und Bildern. Luther hätte gewollt, dass es »keine besseren und schlechteren Christen mehr« gibt. Ein Vorhaben, das sich in den Schulreformen der Gegenwart und die Diskussionen um die schulischen Chancen von sogenannten bildungsfernen Schichten spiegelt.

Von Maß und Mitte damals und heute

Hans-Michael Uhl sieht auch in Luthers Motto »Immer fein lustig bleiben« einen Ansatz, der durchaus für die heutige Zeit und für die Zukunft Relevanz hat. Man solle »nicht übertreiben, sich aber auch nicht seines Hungers und Durstes schämen.« Bei allem Respekt und Lob für die Ideen des Reformators: In einer Sache zeige er sich als schlechtes Beispiel, und zwar in Sachen Toleranz. Klare Kante zeigen sei in Ordnung, aber man solle niemanden über die Klinge springen lassen. Luthers Zorn auf Juden, den Papst und sogar alte Weggefährten hätte zur Entstehung des Dreißigjährigen Krieges beigetragen. Pfarrer Uhl rief dazu auf, auf keinen Fall so zu hassen, wie Luther gehasst hat. Solo Christus, allein Christus, zähle, und der habe keinen Dschihad ausgerufen.

Weitere Veranstaltungen bereits geplant

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des 500-jährigen Reformationsjubiläums, auf die die Evangelische Kirchengemeinde hinweist, findet am 5. April in Offenburg statt. In der Heilig-Kreuz-Kirche wird an ebendiesem Mittwochabend ein ökumenischer Gottesdienst mit Erzbischof Burger und Landesbischof Cornelius-Bundschuh gefeiert. In Zell folgt am 7. Mai ein Gottesdienst, der rund um die Texte der Reformation konzipiert und von dem Gesang des ökumenischen Singkreises »Fermante« begleitet wird. Bereits nächste Woche können zudem an drei Nachmittagen in der Evangelischen Kirchengemeinde Zell die Kinder »Mit Martin auf Entdeckertour« gehen.